AXE 2

Jeux et enjeux des pouvoirs

Ve-XVe siècles

mécanismes, idéologies, représentations

L’axe 2 étudie le millénaire médiéval sous l’angle des pouvoirs.

L’accent est mis sur les dimensions religieuses des pouvoirs,

sur les rituels profanes et sacrés, sur l’imaginaire des pouvoirs comme sur les institutions

qui structurèrent l’action des hommes à travers la longue durée.

Six directions principales orientent les recherches.

Les Sous-axes

Navigation

Gouvernementalité et parole publique

Sous-Axe 1

• Paroles inaugurales : gouverner par la parole •• Predicap – Prêcher en chapitre dans les ordres religieux à la fin du Moyen Âge •

• Gouverner, administrer par l’écrit dans les ordres religieux médiévaux •

• L’invention de l’État autoritaire •

• L’idée de noblesse dans la littérature didactique en langue vulgaire •

• Le bien commun au Moyen Âge •

Villes et réseaux, économie, sociétés et pouvoirs

Sous-Axe 2

• Le pouvoir royal et les villes à la fin du Moyen Âge : de la contestation à la construction de l’obligation politique •

• Une autre histoire de la Renaissance. Paroles d’objets •

• Venise : un paradigme de développement durable avant le développement durable •

• Institutions urbaines et changement social en France •

• Réseaux urbains, espaces économiques et construction des États régionaux •

• L’approvisionnement des villes à la fin du Moyen Âge •

• Réseaux marchands, diasporas italiennes et commerce en Méditerranée •

• Faire communauté dans les villes de la péninsule ibérique •

• Projet Londres, naissance d’une capitale politique (vers 1160-vers 1230) •

• Edition du cartulaire dit Livre Blanc de l’échevinage d’Abbeville (1157-1521) •

Sociétés en armes et élites combattantes

Sous-Axe 3

• Jean de Montmirail de la chevalerie en armes à la militia cistercienne •• Mobilisation armée des populations : dimension de la lutte politique et de la guerre •

• Élites guerrières et frontière dans la péninsule Ibérique •

• Les premiers temps d’al-Andalus •

• Édition en traduction de L’Histoire du connétable Dom Nuno Álvares Pereira •

Recevoir et réinterpréter le passé

Sous-Axe 4

• Les voies détournées de l’humanisme : pratiques humanistes dans les ordres religieux en Italie à la fin du Moyen Âge •• Fabriquer la mémoire urbaine en temps de guerre •

• La Bible à l’époque carolingienne •

Une Europe capétienne ?

Sous-Axe 6

• Les réceptaires des derniers siècles du Moyen Âge : formation des cuisines et des goûts régionaux et “nationaux”, circulation des recettes et des pratiques alimentaires en Europe •• La formation des idées : conversations sur la pensée politique de Gilles de Rome •

• L’invasion oubliée : l’expédition anglaise de Louis de France (1215-1217) dans son contexte européen •

Gouvernementalité et parole publique

Sous-axe 1

PREDICAP – La prédication en chapitre général dans les ordres religieux médiévaux

L’objectif du programme est d’attirer l’attention sur les prises de paroles solennelles dans les cadres des chapitres généraux et provinciaux des ordres religieux à la fin du Moyen Âge, comme lieux d’élaboration d’une représentation de l’ordre dans la société et d’une réflexion sur le gouvernement et ses acteurs.

Il s’agira à la fois de promouvoir un recensement des traces écrites de ces prises de paroles (mention dans les sources normatives ou éventuellement narratives et, surtout, leur conservation écrite) et d’entreprendre une étude de ces sermons et discours dans le temps long (XIIe-XVe siècles) dans une perspective comparatiste entre les différents ordres et, éventuellement, avec d’autres assemblées médiévales ayant donné lieu à des discours solennels.

Gouverner, administrer par l’écrit dans les ordres religieux médiévaux

Dans la foulée des travaux des dernières décennies sur la révolution scripturaire et documentaire qui ont souligné la façon dont les pratiques de l’écrit non seulement accompagnent mais façonnent les institutions, il s’agira d’enquêter sur les pratiques documentaires et administratives accompagnant la mise en place et le fonctionnement d’institutions n’ayant guère attiré l’attention de la recherche de ce point de vue, à savoir les ordres religieux qui recomposent l’organisation du monde régulier à partir du XIIe siècle (formulaires épistolaires, registres de lettre, fiscalité interne, bullaires etc.)

Paroles inaugurales : gouverner par la parole

Cécile Caby

Sorbonne Université

En vue d’explorer les formes prises par le gouvernement par la parole à l’occasion des grandes assemblées laïques ou ecclésiastiques de la fin du Moyen Âge, un premier laboratoire a été identifié dans les ordres religieux tels qu’ils se développent à partir du XIIe s., en raison de l’importance du corpus textuel mobilisable et de la variété des solutions tant institutionnelles (formes et fonctions des réunions capitulaires) que rhétoriques adoptées. À l’avenir, il s’agira d’élargir le corpus à d’autres types d’assemblées ecclésiastiques et laïques (Etats généraux, Parlements, Diètes etc.) et à leurs pratiques oratoires.

L’invention de l’État autoritaire (France, XIIe-XVe s.)

La mémoire civique française voit dans les XIIe-XVe siècles, du commencement du règne de Louis VI le Gros à la fin de celui de Louis XII (1108-1515), les commencements d’une France indissolublement liée à son territoire comme à son État. Cette perspective s’appuie sur une historiographie qui depuis le XVIIe siècle manifeste une immense fascination pour le développement de l’État central, ses prérogatives, ses initiatives, son autorité, son armée, ses splendeurs. A rebours de cette façon d’envisager le passé des Français, il faut se demander, pour les XIIe-XVe siècles, comment ils concevaient l’existence de pouvoirs publics, ce qu’ils en attendaient, ce dont on parle quand on utilise le mot « État ».

Livre à paraître en 2025, titre provisoire L’invention de l’État autoritaire (France, XIIe-XVe s.).

Enquête sur l’idée de noblesse dans la littérature didactique en langue vulgaire, XIIIe-XVe siècles.

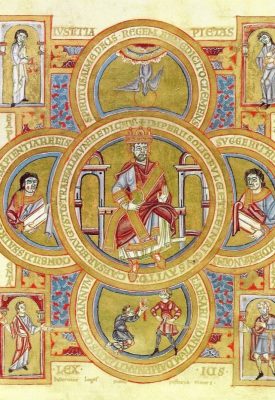

Le bien commun au Moyen Âge

Sumi Shimahara

Sorbonne Université

L’expression « bien commun » émerge massivement à partir du XIIe siècle, même si l’idée est présente bien auparavant, sous d’autres formes. Le projet vise à étudier les préciser les lieux, les contextes, les sens de l’expression dans le haut Moyen Âge et à examiner l’éventuelle concurrence d’autres notions pour cette période.

Villes et réseaux, économie, sociétés et pouvoirs

Sous-axe 2

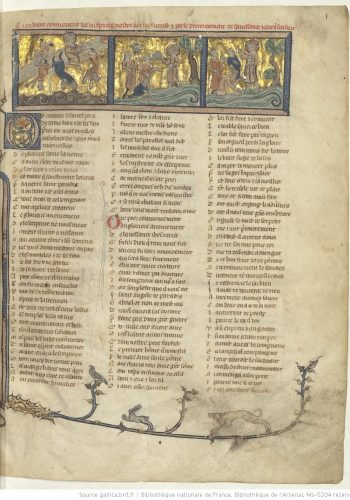

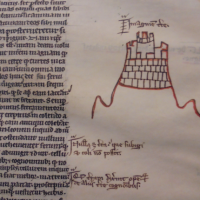

BM Douai, ms. 1110, f°316v°.

Le pouvoir royal et les villes à la fin du Moyen Âge : de la contestation à la construction de l’obligation politique

Le paradigme de l’« accord parfait », issu des travaux de Bernard Chevalier datant des années 1980 a fortement marqué l’historiographie urbaine française. Ce paradigme présuppose que les relations entre le roi de France et ses villes ont été iréniques entre les années 1440 et 1540. L’étude des révoltes du règne de Louis XI (Louis XI et les villes en révoltes, Classiques Garnier, 2023) a conduit à remettre en cause ce modèle : le conflit existe entre le roi et les villes mais il tend à être masqué par des sources qui minorent la contestation au profit d’un discours de concorde.

Une autre histoire de la Renaissance.

Paroles d’objets

Ma thèse est que l’univers des choses matérielles, ou plutôt le monde de la proximité, change pour une série d’hommes et de femmes dans l’Italie du XVe siècle. Ces changements sont aussi importants pour les représentations du monde, les rapports aux autres, les relations au temps d’ici-bas et à l’Au-Delà, pour l’ensemble d’une culture en somme, que ceux que connaissent alors les lettres et les arts, selon le récit fondateur qu’écrivirent les humanistes au bénéfice de leurs contemporains et de la postérité. Etudiant cette société des objets, son institution et ses significations, mon objectif est d’écrire autrement l’histoire de la Renaissance.

autrefois à Ascoli Piceno, Anunziata;

aujour'hui à Londres, National Gallery

Venise : un paradigme de développement durable avant le développement durable

Si l’historiographie sur Venise est foisonnante, il n’en manque pas moins un livre qui, nourri des recherches récentes, offrirait une « histoire totale » de Venise. L’enquête se propose de relever ce double défi. Ecrire une histoire se déroulant des commencements précaires de la Venise lagunaire au milieu des eaux jusqu’aux heurs et malheurs de la ville d’aujourd’hui, ville-musée envahie par les touristes mais que ses habitants abandonnent et dont la population est deux fois moins importante qu’elle ne l’était en 1300. Mais l’écrire en prenant en compte les renouvellements scientifiques et en illustrant le propos par des documents originaux et des images rassemblés grâce à une longue fréquentation de la ville, de ses archives et de ses bibliothèques.

Institutions urbaines et changement social en France, XIIe-XVe siècle

Ce projet met en rapport le développement des institutions urbaines entre le XIIe et le XVe siècle avec leur capacité à encadrer et exprimer les mouvements sociaux en œuvre dans les villes durant cette période et de mettre en valeur leur acquisition d’une capacité de représentation politique.

(Oxford Bodleian Library) représentant le départ de Marco Polo

Réseaux urbains, espaces économiques et construction des États régionaux

Cette enquête vise à mesurer le rôle et la place des villes dans la formation de marchés régionaux au sein des États territoriaux de la Renaissance, à travers l’exemple du Stato di Terra vénitien, appréhendé comme un système complexe, polycentrique. Elle porte de nombreux développements : par exemple, la recherche d’une coïncidence entre un « moment économique » et un « moment politique » dans la constitution des nouveaux ensembles territoriaux a conduit à réfléchir sur l’évolution des systèmes de pouvoir et le développement d’une bureaucratie étatique propres à l’Italie centro-septentrionale, avec la transformation progressive de certaines communes urbaines en capitales d’États régionaux.

L’approvisionnement des villes à la fin du Moyen Âge

Réseaux marchands, diasporas italiennes et commerce en Méditerranée

Ce projet, en voie d’achèvement, consiste en l’édition critique (depuis le latin et le vénitien) d’un corpus de 67 lettres commerciales conservées comme pièces justificatives d’un procès (également en cours d’édition), dans les archives judiciaires vénitiennes, pour la revue internationale à comité de lecture Studi Veneziani. Ce corpus encore inédit m’a permis d’étudier, lors d’une contribution parue en 2015 (« The Venetian “Nation” in Sicily in the Second Half of the Fifteenth Century: The Example of the Valier Brothers’ Company », dans Georg Christ, Franz-Julius Morche, Roberto Zaugg, Wolfgang Kaiser, Stefan Burkhardt, Alexander D. Beihammer (éd.), Union in Separation. Diasporic Groups and Identities in the Eastern Mediterranean (1100-1800), Rome, Viella, 2015, p. 681-705) la présence vénitienne en Sicile, à travers l’exemple exceptionnellement documenté d’une compagnie commerciale, à une période qui voit précisément, à partir des années 1470, croître la « diaspora » marchande vénitienne, jusque-là numériquement très faible. L’analyse de la correspondance commerciale de cette entreprise montre une singularité vénitienne : contrairement aux Toscans et aux Génois, les lagunaires ne cherchent pas à s’insérer durablement dans la société hôte (au travers du mariage, de l’acquisition de la citoyenneté ou encore des investissements immobiliers) puisque Venise reste l’horizon de référence pour leur vie privée (famille, affects, résidence définitive). Pourtant, ces marchands parviennent assez efficacement à « cibler » des rouages essentiels et des individus-clés afin d’accéder aux ressources (biens, logistique, information, protection, justice…) dont ils ont besoin pour leur activité commerciale qui apparaît au demeurant globalement compatible avec l’économie sicilienne.

Faire communauté dans les villes de la péninsule ibérique

À la croisée de l’histoire sociale et économique, ce projet vise à étudier les relations entre les différentes communautés confessionnelles – chrétiennes, musulmanes et juives – dans les villes de la péninsule ibérique nouvellement conquises par les souverains chrétiens aux XIe-XIIe siècles. Il vise à poser un regard sur la place des minorités dans la société urbaine, à appréhender la progressive organisation de ces groupes en communauté politique et à mesurer leurs dynamiques à l’œuvre sur ces territoires.

Projet Londres, naissance d’une capitale politique (vers 1160 - vers 1230)

Ce projet de recherche part du postulat que les années 1160-1230 ont été décisives dans la construction de Londres en tant que capitale politique et que ce développement a laissé une empreinte profonde sur la culture politique anglaise. La transformation de Londres au cours de cette période de bouleversements politiques est le résultat de l’interaction entre différents courants : les élites dirigeantes de la ville, l’administration royale, l’aristocratie religieuse et laïque résidant à Londres, les écoles et les églises. Le projet s’appuie sur l’étude des textes (politiques, juridiques, administratifs, historiques) produits dans cet ensemble polycentrique afin de cerner l’émergence d’une culture politique londonienne originale.

Le Livre Blanc de l’échevinage d’Abbeville (1157-1521)

Un cartulaire municipal polymorphe à la fin du Moyen Âge.

Sociétés en armes et élites combattantes

Sous-axe 3

Jean de Montmirail de la chevalerie en armes à la militia cistercienne

La Vie de Jean de Montmirail (BHL 4415) qui décrit l’existence et les miracles d’un grand aristocrate du nord de la France qui, à l’issue d’un intéressant itinéraire de conversion, devint cistercien à l’abbaye de Longpont où il mourut en 1217 et où il fut enseveli. Ce projet (visant à une nouvelle édition, traduction et commentaire de la Vita et du recueil de miracles d’ores et déjà ajouté au dossier hagiographique) constitue un laboratoire de choix pour explorer conjointement les stratégies de communication des Cisterciens (et notamment de la communauté de Longpont) envers les Grands et les pratiques religieuses de l’aristocratie.

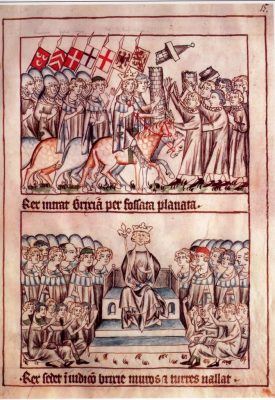

Mobilisation armée des populations urbaines et rurales aux XIVe et XVe siècles.

Dimension essentielle de la lutte politique et de la guerre

Les populations ne sont pas désarmées aux XIVe-XVe s. et leur participation à la poursuite du bien commun comprend le fait de remplir des obligations militaires. Cet aspect de leur existence reste négligé (pas pour les Temps modernes) par une historiographie qui voit dans des élites combattantes, c’est-à-dire pour l’essentiel en la noblesse, l’acteur digne d’intérêt de toute lutte armée. Citadins et ruraux non nobles ont pourtant dans diverses circonstances l’obligation de s’engager en armes. Des structures, des organisations, telles que les circonscriptions territoriales de défense, les services de guet associant citadins et ruraux, les dépôts d’armes constitués aux fins de la distribution de celles-ci à la population en cas de nécessité, sont mises en place aux XIVe et XVe siècles et méritent enquête, de même que l’effort pour s’armer consenti par les habitants, insuffisamment connu, et les cas de mobilisation générale de tous les hommes en âge de porter les armes. Ces formes de participation sont politiques et la participation demandée par le Prince doit être mise en rapport avec la mobilisation contre le Prince, qualifiée de révolte. L’une est l’autre posent le problème de la participation des populations au fonctionnement des pouvoirs publics.

Élites guerrières et frontière dans la péninsule Ibérique

Le projet envisage d’étudier la formation et la construction des élites guerrières dans les royaumes chrétiens du nord de la péninsule Ibérique dans le cadre de la guerre contre les musulmans d’al-Andalus entre les IXe et XIIe siècles. Ces groupes aristocratiques se distinguent progressivement et selon des rythmes différents de la masse des hommes libres en concentrant les pouvoirs et les terres, la richesse acquise au service du roi et en participant au peuplement et à la défense des territoires frontaliers. Pour ces individus, si la pratique de la guerre reste toujours leur raison d’être, la frontière avec le monde musulman constitue un formidable champ des possibles.

Les premiers temps d’al-Andalus, VIIIe-IXe siècles.

Philippe Sénac

Sorbonne Université

Les recherches en histoire et archéologie portent sur l’Espagne du haut Moyen Âge, spécifiquement les VIIIe et IXe siècles. Trois domaines principaux sont explorés : l’étude des plombs et des monnaies d’époque omeyyade en al-Andalus et dans le sud de la Gaule, la conversion à l’islam des lignages autochtones de la vallée de l’Èbre, et la présence arabo-musulmane en Narbonnaise et dans la Tarraconaise. Ces recherches permettent de mieux comprendre les mécanismes de la conquête arabo-berbère de l’Espagne wisigothique, les liens des élites nouvellement converties avec les autorités franques, ainsi que le rôle des évêques dans la nouvelle administration.

Édition en traduction française de L’Histoire du connétable Dom Nuno Álvares Pereira (v. 1360 - 1431).

Recevoir et réinterpréter le passé

Sous-axe 4

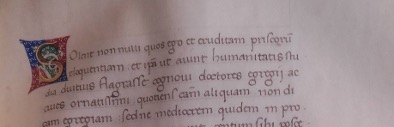

Les voies détournées de l’humanisme.

Pratiques humanistes dans les ordres religieux en Italie à la fin du Moyen Âge

Ce projet au long cours entend explorer les contextes spécifiques, les acteurs et les modalités (genres et typologies discursives) de la pénétration des pratiques humanistes dans les pratiques culturelles des ordres religieux, d’abord en Italie et peu à peu dans toute la Chrétienté latine. Deux domaines sont au cœur de ces recherches: les pratiques épistolaires emblématiques de l’humanisme (lettres familières et recueils épistolaires) qui sont adoptées par certains individus dans les ordres religieux de l’Italie du Quattrocento modifiant en profondeur leurs relations avec la société ambiante; les pratiques oratoires pour comprendre comment les nouvelles formes humanistes du discours « à la manière de Cicéron » parviennent à conquérir progressivement une place dominante en Italie, notamment dans des milieux comme les ordres religieux, traditionnellement considérés comme les principaux opposants à l’humanisme.

Archives départementales du Nord, 36H431, f°40r°.

Fabriquer la mémoire urbaine en temps de guerre

Les journaux et mémoires de Gérard Robert, moine de Saint-Vaast d’Arras, et de Philippe Blocquiel, abbé de Saint-Aubert de Cambrai, couvrent une période s’étendant des années 1460 aux années 1510. Ces textes constituent une source précieuse pour approcher la vie urbaine, notamment au temps de la guerre de Succession de Bourgogne. Peu connus des historiens par rapport à d’autres œuvres – tel que le Journal d’un bourgeois de Paris –, ces écrits monastiques s’inscrivent dans un mouvement d’écriture de l’histoire qui fleurit dans les villes au xve siècle. Nous en proposons une édition critique et en grande partie inédite.

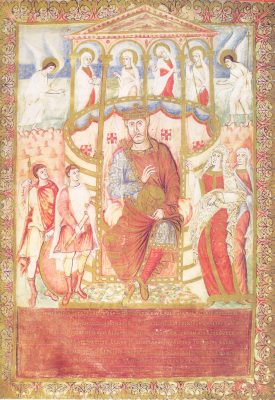

La Bible à l’époque carolingienne

L’exégèse biblique connaît un essor remarquable à l’époque carolingienne et fournit un corpus foisonnant, encore en partie inédit, qui peut s’étudier en soi mais aussi au regard des usages de la Bible dans d’autres champs documentaires. Le projet porte principalement sur la tradition herméneutique des livres de Daniel, Jérémie et des Psaumes, tout particulièrement des psautiers illustrés. Il vise aussi à saisir les usages de ces livres bibliques dans des contextes non-exégétiques. Le projet contribue aussi à préciser la connaissance de la Bible carolingienne et de son étude.

Amiens, Bibliothèques d'Amiens Métropole, Ms 18, f. 1v

Emotions, dévotions, sensations

Sous-axe 5

Les émotions alimentaires en ville

Le projet entend interroger la perception sensorielle et émotionnelle des témoins (voyageurs, pèlerins) mais aussi des acteurs (artisans, commerçants, clients et mangeurs) de la distribution et de la consommation alimentaires en ville. Le « fait alimentaire » mobilise en effet de nombreuses émotions en lien étroit avec les sens : étonnement, surprise, admiration devant la profusion et la diversité des denrées échangées dans les grandes cités, mais aussi vigilance, crainte, peur ou encore colère. Un chapitre d’un ouvrage collectif est cours de préparation : « Emotions urbaines et goût de la ville : perceptions / réalités du marché et de la table des citadins dans les derniers siècles du Moyen Âge, entre identité et altérité ».

Une Europe capétienne ?

Sous-axe 6

Étude comparative des réceptaires produits dans les derniers siècles du Moyen Âge.

Formation des cuisines et des goûts régionaux / “nationaux”, circulation des recettes et des pratiques alimentaires en Europe.

Le travail entrepris dans le cadre d’un ouvrage collectif (à paraître) sur trois versions manuscrites – une toscane, une bolonaise et une vénitienne – d’un même livre de recettes a ainsi permis d’appréhender certaines spécificités du « goût de Venise » et contribué à éclairer la genèse des cuisines régionales en Europe. Dans le prolongement de cette enquête, je souhaite lancer un nouveau projet sur “l’influence culinaire française et la diffusion/adaptation du Viandier en Europe aux 14e et 15e siècles” qui pourrait s’intégrer à un programme plus vaste, en collaboration avec des collègues intéressés, consacré à la circulation européenne des modèles curiaux français (13e-15e s.).

La formation des idées.

Conversations sur la pensée politique de Gilles de Rome.

Bien que le De regimine principum de Gilles de Rome (dédié au futur Philippe IV le Bel) ait déjà fait l’objet d’importants travaux, de nombreux aspects de ce texte, de son influence et de son rapport à la pensée de son temps pourraient encore faire l’objet d’études, tout comme sa place dans l’ensemble de la production de Gilles de Rome et plus largement dans le contexte politique de l’époque, notamment la royauté capétienne et son influence.

L’invasion oubliée.

L'expédition anglaise de Louis de France (1215-1217) dans son contexte européen

Le projet « L’invasion oubliée : l’expédition anglaise de Louis de France (1215-1217) dans son contexte européen » a pour objet de revenir sur un épisode méconnu des relations entre les principautés du nord-ouest de l’Europe au début du XIIIe siècle.

Anciens projets

Les intéractions dans l'Histoire des paix diocésaines

Il s’agit de mener une enquête exhaustive dans les sources et l’historiographie de la paix diocésaine et de la trêve de Dieu, entre 989 et 1263, et de progresser à la fois dans l’établissement et la compréhension des textes et dans l’analyse historique. La notion clé est celle d’entreprise : elle repose sur une étude d’interactions substituée ici au concept flou et en partie trompeur de « mouvement de paix ». L’objectif est la rédaction d’un livre de référence.

Programme « Epistolaire politique »

Malgré toute sa richesse, la dimension politique de l’épistolaire au Moyen Âge reste un terrain historiographique peu défriché, et il en va d’ailleurs de même avec l’ensemble du champ épistolaire. Le constat, à vrai dire, n’est pas neuf : en 1976, Giles Constable déplorait déjà que « l’étude sérieuse des lettres et des collections de lettres en tant que type de source historique est l’une des branches les moins développées de l’historiographie médiévale » . Le genre épistolaire intéresse en revanche, et depuis longtemps, les historiens des autres périodes, notamment de l’Antiquité et de la période moderne , ainsi que les spécialistes de la littérature, toutes périodes confondues. On ne dispose, pour le Moyen Âge, d’aucune vue d’ensemble du genre épistolaire, ce qui n’empêche pas, bien entendu, des études ponctuelles, des éditions de texte et des initiatives tout à fait stimulantes.

Interactions dans la société carolingienne et seigneuriale

Ce projet concerne les mécanismes du pouvoir et la culture politique en Angleterre aux XIIe et XIIIe siècles. Il comporte deux volets : une série d’études sur le règne de Jean sans Terre (1199-1216) et un ouvrage sur la culture politique londonienne autour de 1200.

Enquête sur les moines et les dignitaires de l’abbaye de Marmoutier XIe-XIIe siècles

Ce projet repose sur la constitution d’une base de données prosopographique des dignitaires de l’abbaye de Marmoutier. Ce travail s’inscrit dans le programme de recherche franco-allemand COENOTUR, dirigé par Elisabeth Lorans (Univ. de Tours) et Philippe Depreux (Univ. de Hambourg). La recherche vise à mettre en valeur de quelle façon ces individus animent le réseau de leur communauté et construisent les rapports sociaux avec les partenaires laïques et ecclésiastiques. A l’échelle des communautés, il s’agit d’identifier qui est le plus tourné vers les relations extérieures, de préciser les profils personnels et familiaux des dignitaires ; à l’échelle du réseau de la communauté monastique, on mesurera la circulation des dignitaires, la fréquence et les circonstances des déplacements.

La conquête de la péninsule Ibérique au début du VIIIe siècle

Philippe Sénac

Sorbonne Université

Suite de l’attribution récente d’un prix de l’Académie des inscriptions et Belles Lettres, on procèdera à la rédaction de la seconde édition d’un ouvrage publié en espagnol à Grenade en 2017 consacré à la conquête de la péninsule Ibérique au début du VIIIe siècle grâce à la découverte récente de nouveaux témoignages matériels sous la forme de sceaux à caractères coufiques d’époque omeyyade. Cet ouvrage sera publié en français à l’Ecole des Hautes Etudes Hispaniques et Ibériques (EHEHI, Madrid) avant sa traduction en anglais.

Le peuplement musulman pendant le haut Moyen Âge dans la région de Barbastro

Philippe Sénac

Sorbonne Université

En association avec la Casa de Velázquez, les recherches archéologiques entamées en 2019 sur le peuplement musulman pendant dans le haut Moyen Âge seront l’objet de prospections et de sondages dans la région de Barbastro (Aragon) et sur le site d’Alquézar conquis par les chrétiens en 1067. L’intérêt de cet établissement mentionné dès le VIIIe siècle réside dans le fait que c’est depuis ce lieu que des liens furent noués avec les autorités franques au cours du règne de Charlemagne de part et d’autre des Pyrénées. En collaboration avec plusieurs collègues espagnols de l’Université Autonome de Madrid, une publication sur la notion de frontière en péninsule Ibérique est également en cours.

Les Capétiens et l’Europe (XIe-XIVe siècle)

Souvent étudiés en eux-mêmes dans le récit de l’accroissement progressif de leur pouvoir, renouvelé récemment par Dominique Barthélemy, les Capétiens ont été moins envisagés dans leur rapport aux autres pouvoirs de leur temps, sauf pour la papauté, avec les recherches de Julien Théry. La proposition est ici d’étudier la façon dont les Capétiens ont été vus par leurs voisins plus ou moins lointains, en Angleterre, dans l’Empire, en Italie. Comme souvent, le décentrement du regard permettra également de reprendre à nouveaux frais les sources en apparence bien connues : sur la suggestion de Dominique Barthélemy, est ainsi envisagée la traduction, en collaboration, de la Chronique de Morigny, source fondamentale pour la première moitié du XIIe siècle capétien. Un projet annexe comprend la coordination d’un groupe de travail, dont les contours sont à définir, qui se donnera pour objectif la préparation d’un volume sur le concile de Lyon, en 1245, au cours duquel le pape Innocent IV (1243-1254) dépose l’empereur Frédéric II (1220-1250).

Les élites armées

Tout au long du Moyen Âge en Occident et contrairement à d’autres aires civilisationnelles, l’usage des armes a été le privilège des élites laïques et a largement contribué à la définition de la noblesse, même si d’autres critères ont pu entrer en ligne de compte. L’objectif de cette proposition est double : d’une part, redéfinir la culture guerrière en Occident en lien avec les conditions d’exercice du métier des armes ; d’autre part, proposer la constitution d’un recueil de documents traduits, extraits de sources de toutes sortes (historiques, littéraires, diplomatiques, archéologiques, iconographiques), couvrant le millénaire médiéval et l’ensemble de l’Occident. S’inscrit dans ce projet un volet spécifiquement consacré à l’étude de la chevalerie en Europe : amorcé au Centre Roland-Mousnier en 2012 et poursuivi dans un autre contexte, ce projet pourrait être mené à bien dans le cadre du Centre Roland-Mousnier.

Jean, seigneur de Joinville (v. 1225-1317)

Bien connu des médiévistes, historiens et littéraires, Jean, seigneur de Joinville, le sénéchal de Champagne, a été surtout étudié dans son rapport à son ami le roi, tel que la Vie de Saint Louis permet de le saisir. D’autres sources peuvent toutefois être sollicitées, parmi lesquelles se distinguent principalement le commentaire du Credo et l’ensemble des chartes produites par Joinville, recensées en 1912 par Henri-François Delaborde mais dont un certain nombre demeurent inédites. L’objectif est de publier une monographie sur le personnage, dont la longévité permet de saisir les évolutions que connaît la chevalerie au cours d’un long XIIIe siècle.

du Policraticus de Jean de Salisbury,

Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 1145, f. 3r

(Jean de Salisbury enseignant la philosophie)

Histoire culturelle

du religieux et du politique

Ce projet s’inscrit dans les études sur la pensée politique médiévale, avec une référence particulière à l’Angleterre. Il concerne l’œuvre de Jean de Salisbury, en particulier le Policraticus (1159), et l’apport des commentaires bibliques à la connaissance de la pensée politique médiévale.

Pratiques d’écriture diplomatique en milieu monastique aux XIe et XIIe siècles

Après la publication du recueil des actes de l’abbaye de Marmoutier concernant l’Anjou (fin Xe-milieu XIIIe siècle), les travaux sont poursuivis dans deux directions. Un premier champ de travail est consacré à l’étude des écrits de dépendances dans les ensembles monastiques bénédictins noirs (Xe-XVe siècles) – conditions de production, de conservation des écrits, dans les dépendances et l’abbaye-mère, mais aussi circulation des écrits. Ces travaux, menés avec Jean-Baptiste Renault (Univ. Lorraine), permettent de mieux connaitre l’organisation institutionnelle de ces ensembles monastiques. L’autre champ de recherche s’inscrit dans le projet ANR Rotulus de Jean-Baptiste Renault, pour lequel je me consacre à l’édition et à l’étude des rouleaux de l’abbaye de Marmoutier.

Le projet LEGETIMAM, l’expérience exégétique au Moyen Âge et durant la première modernité (Ve-XVIIe s.)

Le projet LEGETIMAM vise à amplifier les recherches sur les commentaires bibliques, à les envisager sur une période longue de douze siècles, afin de préciser les moments où discours exégétique et pensée politique s’articulent selon de nouvelles modalités. Le projet a aussi pour ambition de recourir à des manuscrits et à des textes inédits. Par ailleurs, en partant de “l’expérience exégétique”, nous proposons d’élargir l’approche pour inclure les différentes formes d’appropriation du texte biblique et de son interprétation. Composés à l’origine en latin, les commentaires prennent des formes nouvelles dans les paraphrases ou adaptations bibliques en langue vernaculaire, ils trouvent une expression propre dans le théâtre et dans l’iconographie (qu’elle soit savante ou populaire), leurs procédés sont repris ou imités dans d’autres domaines. “L’expérience exégétique” englobe aussi les aspects matériels de la conception et de la production des manuscrits ordonnés au commentaire et à l’interprétation du texte biblique, indissociables de l’approche intellectuelle.

Le pouvoir au féminin.

Modèles et anti-modèles bibliques

du IIIe au XVIIe siècle

De la fin de l’Antiquité jusqu’au XVIIe siècle, la Bible constitue une référence majeure pour les théologiens comme pour les philosophes, les écrivains et les auteurs de théâtre. La recherche s’intéresse à la fois à la manière dont des figures bibliques ont été mobilisées pour valoriser ou disqualifier des femmes de pouvoir, et à la manière dont des personnages bibliques féminins incarnant une forme de pouvoir ou d’action politique ont été présentés et réinterprétés au fil des siècles.

La vie de Marie et de Jésus mise en roman. Poèmes français des XIIe et XIIIe siècles

Du milieu du XIIe siècle au milieu du XIIIe siècle, on voit fleurir des poèmes en français offrant au public un récit de la vie du Christ et/ou de sa mère. Ces poèmes constituent une réécriture parfois très libre de certains épisodes évangéliques, qu’ils enrichissent également de nombreux ajouts en amont et en aval des événements traités dans le Nouveau Testament. Face à ces textes, on est amené à s’interroger sur les sources qu’ils mobilisent, sur le genre littéraire auquel les rattacher, et sur leurs intentions comme sur les attentes du public visé, entre édification et divertissement.

Histoire culturelle et politique de l’époque carolingienne

Ce projet sur l’histoire culturelle et politique de l’époque carolingienne s’intéresse tout particulièrement aux discours lettrés, dans leurs diverses dimensions – intellectuelles, matérielles et sociales. Il vise à décoder le discours, en particulier le discours sur le pouvoir, à appréhender la circulation des idées et des personnes qui les portèrent dans ce vaste territoire, à préciser les réseaux de l’échange littéraire, à souligner le rôle des livres dans les enjeux de pouvoir. L’étude porte autant sur la composition des écrits que sur leur lecture. La recherche se concentre sur deux thèmes principaux : la matière biblique et les lettres de dédicace.

Essor d’une culture d’élite : l’humanisme

La mutation de l’humanisme en une culture matricielle de l’élite européenne au cours des XVe-XVIe siècles, à la fois comme répertoire de distinction des gouvernants et des lettrés et comme idéal de représentation de l’homme d’État, est un phénomène central pour l’histoire de l’Europe de la Renaissance. À travers une série importante d’événements internationaux et de publications scientifiques, l’axe « Histoire culturelle du religieux et du politique » s’est affirmé ces dernières années comme l’un des pôles actifs d’un renouvellement historiographique de grande ampleur, qui privilégie une lecture socio-historique et une approche comparatiste de cette révolution à l’usage des dominants.

L’âge des « Hommes Illustres » : un programme international

L’axe « Jeux et enjeux des pouvoirs » du Centre Roland Mousnier est l’un des acteurs principaux du programme de recherche international Hommes illustres. Métamorphoses et enjeux d’un répertoire multimémoriel, Italie/Europe, 1300-1700. À travers l’étude de l’essor du motif majeur et foisonnant des « hommes illustres » à la Renaissance, qui fait converger divers registres culturels et collaborer les pratiques littéraires, éditoriales et artistiques, il s’agit d’analyser l’affirmation d’une conscience historique nouvelle et la codification d’un arsenal de légitimation généalogique des pouvoirs, dans une Europe gagnée à la vogue humaniste.

Londres, National Gallery

Les cultures matérielles dans

l’Italie de la première Renaissance

L’Italie a-t-elle vu naître au XVe siècle une nouvelle culture de la consommation ? Les inventaires après décès ou les sources iconographiques font, dans les intérieurs des plus riches, apparaître alors un monde d’objets. Cette nouvelle culture matérielle fut-elle réservée à des élites qui découvraient le goût des choses et le plaisir du luxe ? Le but de cette enquête est de préciser la chronologie de ces mutations et d’apprécier leur ampleur et leur diffusion. On s’intéressera à la consommation des familles seigneuriales, du clergé, des aristocraties et bourgeoisies urbaines, des paysanneries aisées pour mettre en évidence une chronologie, des évolutions, des écarts et des retards. Les acteurs, masculins, féminins, retiendront l’attention autant que les groupes sociaux. On considérera les biens luxueux mais aussi les « petites choses » et le marché de l’occasion. On analysera la maison, le mobilier, la table, le vêtement comme les livres, les cartes à jouer, les bijoux, les produits du commerce lointain et les objets fabriqués au plus près, dans leur grande diversité. Le système de représentations (le goût, les processus de distinction et d’imitation sociales, le paraître…) sera interrogé afin de tenter de comprendre comment se constituèrent et se diffusèrent une nouvelle culture de la consommation, ainsi que l’imaginaire positif ou négatif qui put lui être attaché. L’exemple italien sera confronté à d’autres expériences européennes.

Les Français en liberté XIIe-XVe siècle

Le centre d’intérêt majeur de mes recherches actuelles est une conception du pouvoir partagée dans l’espace culturel francophone. La communauté politique ne s’y conçoit pas sans la participation de ses membres, jugée constitutive de la communauté et indispensable à son fonctionnement (avec l’exigence du débat public et de la consultation, l’existence de procédures organisant la représentation). La violation de ces principes crée un scandale car la personne humaine est conçue comme antérieure à la communauté politique et à tous les pouvoirs. Elle ne se définit pas par une appartenance ou par l’obéissance, qui n’est pas inconditionnelle.

ange dit « au sourire », XIIIe siècle

Jan et Hubert van Eyck, Gand.

L’exigence morale d’un monde juste et son rôle dans la vie en société Ve-XVIe siècle

Les sources du Moyen Âge introduisent à la compréhension d’une conception de la normalité de la vie sociale selon laquelle le comportement en société doit, partout et toujours, être gouverné par une exigence morale sous peine de ne pas être tenu pour acceptable. L’exigence morale, les valeurs qui lui donnent un contenu, les normes qui l’expriment, les règles de la vie sociale qui en découlent, les comportements qui s’y réfèrent, font partie de ces objets culturels et de ces institutions sociales qui méritent étude.

Ordre dynastique et nation au Moyen Âge

Jean-Marie Moeglin

Sorbonne Université

Il s’agit d’analyser la naissance des dynasties territoriales héréditaires qui inscrivent au centre de leur auto-compréhension le lien entre une lignée princière plutôt agnatique et “son” (ou ses) pays. Les notions de « maison » de France, Bourgogne, Bavière, Aragon, Autriche, etc., ou de « sang » d’un pays traduisent tout particulièrement, vers 1250-1350, l’émergence de ces dynasties territoriales et l’affirmation du lien indissoluble qui les lie aux pays qu’elles gouvernent. Cette recherche implique notamment des enquêtes sur la diffusion du terme de « maison », sur l’émergence d’une héraldique nationale, sur les résistances (parfois victorieuses, cf. le cas de la « confédération » suisse) à l’intégration dans l’ordre dynastique.

(Bibliothèque Vaticane, Ottoboni lat. 74)

Histoire des rituels politiques

Jean-Marie Moeglin

Sorbonne Université

Cette recherche sur l’histoire du rituel de la corde au cou s’appuie sur un corpus le plus exhaustif possible des attestations de ce rituel de l’Antiquité à l’époque moderne et contemporaine. J’étudie parallèlement les sens et les fonctions, ainsi que leurs variations et évolutions, de ce rituel à l’intérieur de la société médiévale. J’analyse tout particulièrement le moment clef, situé entre le XIe et le XIVe siècle, quand le concept de majesté, en tant qu’affirmation du pouvoir souverain en soi, a rencontré le rituel de la corde au cou ; la majesté a trouvé dans ce rituel un dispositif qui lui permettait de s’affirmer comme l’horizon ultime de tout pouvoir de vie et de mort ; l’essence même du pouvoir auquel l’on ne peut s’opposer, sans pour autant casser les équilibres fragiles sur lesquels reposait l’exercice du pouvoir à l’intérieur de la société dite « féodale ». Je m’intéresse par ailleurs à d’autres rituels politiques tels que celui du vœu.

Écritures grises

C’est à la croisée de l’histoire de la construction de l’État moderne et de celle des techniques de l’écrit qu’a été mené le projet Écritures grises, dont Clémence Revest (CNRS-Centre Roland Mousnier) a été l’une des pilotes, avec Arnaud Fossier (Univ. Bourgogne) et Johann Petitjean (Univ. Poitiers). De ce programme de recherches international commencé en 2012 et ponctué par une série d’ateliers à Rome, Avignon et Paris, est issu un volume co-édité par l’École des Chartes et l’École française de Rome en 2019, qui propose une approche inédite de la genèse de l’administration publique entre le XIIe et le XVIIe siècle, dans une Europe méditerranéenne ouverte à d’autres espaces de comparaison.

(fin du XIIIe siècle - 1516), Paris, Honoré Champion

(coll. « Histoire et archives »),

à paraître en novembre 2020

Le Livre Rouge de l’échevinage d’Abbeville

(fin du XIIIe siècle - 1516)

Édition critique intégrale du Livre Rouge, registre manuscrit de 255 feuillets rescapé du bombardement incendiaire de juin 1940 qui détruisit en quasi-totalité les riches archives anciennes de la municipalité d’Abbeville (Somme). Il consigne la mémoire des milliers de procédures criminelles diligentées par les maire et échevins sur deux siècles, permettant d’illustrer leur activité judiciaire et ses évolutions ; à la fois archive, aide-mémoire pour les juges, lieu de conservation de la procédure et preuve de la juridiction en actes exercée par la ville, le Livre Rouge permet d’étudier les divers enjeux sociaux et politiques du contrôle des comportements.

Le Registre des calenges

du bailli d’Arras, 1362-1376

Le Registre des calenges illustre la coopération des diverses juridictions médiévales (en l’espèce, celle du bailli d’Arras pour le comte d’Artois et celle des échevins de la ville), longtemps saisies par l’historiographie sous l’angle exclusif de leur compétition. Il documente, sur une quinzaine d’années mais de manière systématique et assez précise, toutes les poursuites assurées par les échevins sur l’ordre (« calenge ») du bailli comtal. Document entièrement original, jusqu’alors quasiment passé inaperçu des historiens, rescapé d’archives fortement mises à mal par les destructions de la Première Guerre mondiale, il est ici édité avec traduction intégrale du franco-picard en français moderne.

© Metz, BM, Ms 1486 (v. 1470).

Horizons barrés. Réalités, pratiques et hantises de la guerre de siège au XVe siècle

Dans le cadre d’une thèse de HDR, sous la direction du professeur Élisabeth Crouzet-Pavan, j’ai entrepris une étude, non seulement militaire et tactique, mais surtout sociale et anthropologique de la guerre de siège au XVe siècle. Il s’agit de comprendre comment vit et survit une population enfermée dans l’espace exigu de son enceinte durant un siège, comment elle se prépare à l’épreuve, comment elle la commémore ensuite. C’est le point de vue des assiégés qui est privilégié.

L’Italie du long Quattrocento : Influences, interactions, transformations

L’Italie du Quattrocento est souvent présentée comme un espace clos où mûrit la Renaissance, mais c’est au contraire un espace extrêmement perméable aux influences étrangères. Avec Élisabeth Crouzet-Pavan, Pierre Savy (EFR), Alain Marchandisse (Université de Liège) et Francesco Senatore (Université de Naples), nous proposons une autre approche de la période par un cycle de colloques.

fresque du château des marquis de Saluces, à La Manta, vers 1420.

Des léopards au pays des lys : la Normandie entre France et Angleterre (XIIIe-XVIe s.)

Entre le XIIIe et le XVIe siècles, la Normandie fut au centre des querelles entre les royaumes de France et d’Angleterre. Elle fut aussi l’une des plus riches et des plus brillantes provinces de France ; et si elle pâtit beaucoup des guerres, elle bénéficia aussi des influences croisées de deux sphères culturelles rivales. Avec Lydwine Scordia (Université de Rouen), Amable Sablon du Corail (Archives nationales), ainsi que Frédérique Lachaud, nous reviendrons donc sur cette question dans un cycle de colloques. Le premier est programmé pour octobre 2021 (Rouen) et le second pour le printemps 2022 (Paris).

Le Panegyric du Chevalier sans reproche de Jean Bouchet

En 1527, le grand rhétoriqueur poitevin Jean Bouchet (1476-1557) publia une biographie de Louis II de La Trémoille, mort deux ans plus tôt à la bataille de Pavie : le Panegyric du Chevallier sans reproche. Cette œuvre énorme ne connut qu’une seule édition du temps de l’auteur et quelques éditions partielles, sans aucune valeur scientifique, au XIXe siècle. Dans le cadre des Œuvres complètes de Jean Bouchet, dans la collection des Classiques Garnier, j’en prépare l’édition avec François Cornilliat.

de Jean Bouchet, Poitiers, 1527.

Une histoire sociale, sensible et matérielle des spectacles, XVe-XVIe siècles.

Livre d’heures d’Etienne Chevalier (c. 1452-1460).

![Boccace_Des_cleres_et_nobles_[…]Boccaccio_Giovanni_btv1b10515437z_82b Boccace_Des_cleres_et_nobles_[...]Boccaccio_Giovanni_btv1b10515437z_82b](https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/02/Boccace_Des_cleres_et_nobles_...Boccaccio_Giovanni_btv1b10515437z_82b.jpg)