AXE 5

Cultures du politique

et du religieux

de la Renaissance

au XIXe siècle

Le Centre Roland Mousnier est l’institution de recherche française la plus impliquée dans l’étude, d’une part, des guerres civiles et spécialement des guerres de Religion, d’autre part, des sensibilités et des pratiques religieuses de l’époque moderne. Un 4ème sous-axe « Europe et Renaissance » se propose de rassembler les forces des UFR et laboratoires de Sorbonne Université qui se consacrent à la Renaissance.

Les Sous-axes

Navigation

L’espace politique à l’épreuve

de la guerre civile

(pratiques, discours, gestes)

Sous-Axe 1

• Les enfants bourreaux •• Chanter sa foi •

• Rire et dérision en politique au temps des guerres de Religion •

• Jacques Davy Du Perron (1556-1618) : passeur entre les mondes européens •

• Le projet GORDES •

• Guerres et sorties de guerre

Les imaginaires de différenciation sous l’effet de la remise en cause de l’unité de religion

Sous-Axe 2

• Humanisme, réformes et conflits religieux •• L’imaginaire du doute (circa 1470-circa 1550) dans la chrétienté européenne. •

• Le XVIe siècle est un Héros •

•”Chansons sur l’air de” du XVIe siècle français•

•Rire et dérision en politique au temps des guerres de Religion•

•Ascensions et déclassements nobiliaires : femmes, hommes, mémoires, fidélités•

Les catholicismes en transition.

Sous-Axe 3

• Les réformes liturgiques catholiques en Bohême et en Europe centrale à l’époque moderne •• Bossuet, une religion française •

L’espace politique à l’épreuve de la guerre civile (pratiques, discours, gestes)

Sous-axe 1

Il s’agit d’étudier l’implication des populations européennes dans le schisme religieux et les conflits violents qu’il détermine. La crise religieuse qui touche l’Europe au cours du long XVIe siècle est appréhendée non seulement sous l’angle de la quête du salut, mais aussi comme un puissant vecteur de politisation d’une population atteinte dans sa vie quotidienne.

À la croisée de l’histoire de la culture et de l’histoire du politique, dans une démarche résolument pluridisciplinaire mobilisant littérature, sciences sociales, histoire de l’art, il s’agit de considérer les expressions individuelles et collectives – verbales ou non-verbales, orales ou écrites, manuscrites ou imprimées – par lesquelles interviennent des procédures de mobilisation : le geste violent comme langage, le chant et la chanson comme pratique et média, la cour et ses bouffons interagissant sur le service comme fondement du lien politique, le juste et l’injuste, la transcendance en actes, l’innocence et la culpabilité, l’écriture ou le pouvoir en acte, la régulation et le dissensus, la nécessité de l’histoire… Et surtout l’objet des réflexions est ici de conduire une interrogation sur le concept de guerre de religion envisagée dans les intrications d’un désir salvifique et d’une action instrumentalisant le politique ou se confondant avec lui.

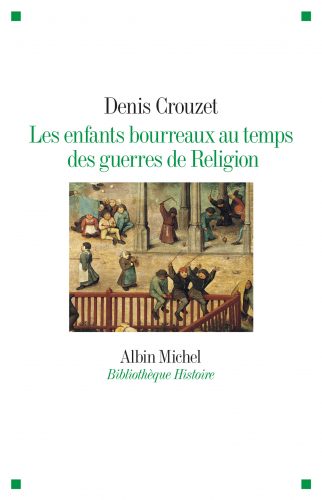

Les enfants bourreaux au temps des guerres de Religion (1559-1572)

Il s’agit de s’interroger sur la présence, dans le temps des violences interconfessionnelles qui déchirèrent la France entre 1562 et 1598, d’enfants catholiques âgés de six à douze ans qui participaient à l’exécution des hérétiques ou s’attaquaient rituellement à leurs cadavres, se faisant ainsi tueurs, massacreurs et tortionnaires. Comment expliquer une telle présence des enfants au cœur de la violence qui emporte le catholicisme militant dans des rêves sanglants ? L’innocence et la pureté de ces jeunes bourreaux sont paradoxalement exaltées dans des chansons, des sermons, et sont impliquées dans les rituels de mise à mort, sorte de théâtre biblique impitoyable, qui confèrent au combat des hommes pour le salut une signification prophétique.

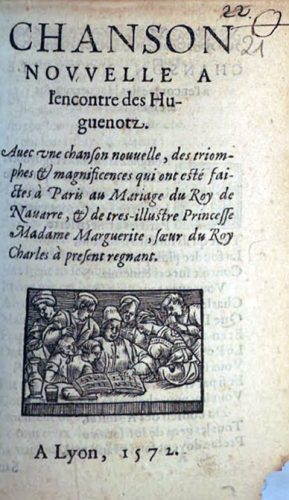

Chanter sa foi. L’espace sonore de l’expression politique et religieuse dans la France du XVIe siècle

Ce projet est consacré à l’étude de la chanson en tant que média permettant la diffusion des informations politiques et religieuses et au chant en tant que pratique militante pendant les troubles politiques et religieux du XVIe siècle. Il s’agit d’un projet individuel, mené dans le cadre de la préparation d’une habilitation à diriger les recherches, mais qui appuie sur deux projets collectifs : la constitution d’une base de données numérique sur les chansons du XVIe siècle, menée avec le laboratoire de musicologie IREMUS (CNRS) et un séminaire de recherche avec l’URF de musicologie consacré à Artus Désiré.

Servir le prince, servir la République dans l’Europe des XVIe-XVIIe siècles

Servir : le terme peut paraître banal aujourd’hui parce qu’il a perdu de sa charge signifiante par rapport à un temps où les rapports interpersonnels ont une dimension prédominante. À l’époque moderne, il est au cœur des liens politiques : il modèle les comportements et les discours et constitue un imaginaire des plus puissants. Il n’a pour autant fait l’objet que de rares études spécifiques : une synthèse européenne embrassant tous les acteurs – au-delà de la noblesse – constitue un apport nécessaire à une anthropologie politique de la première modernité.

Jacques Davy Du Perron (1556-1618) : passeur entre les mondes européens

Prélat, cardinal, diplomate, courtier, poète et rhétoricien, la vie de Jacques Davy Du Perron (1556-1618) traverse plusieurs mondes, en France et en Europe. Admiré par certains, haï par d’autres, Du Perron était une figure emblématique et incontournable de son époque. Ce projet fournit l’occasion de le remettre au premier plan, et d’essayer de comprendre dans toute sa complexité et dans toute sa richesse, son investissement.

au-dessus du mausolée construit en 1636 pour lui et son frère

par leur neveu dans la cathédrale de Sens

Le Projet GORDES

Le projet GORDES (Groupe d’Observation et de Recherches sur les Documents Epistolaires du Seizième siècle), est un projet d’Histoire moderne centré sur l’étude des premières guerres de religion en France, entre 1565 et 1576. Il repose sur la mise en valeur des 31 tomes de la série « K » appartenant au fonds d’archives du Château de Chantilly. Cette série est composée de plus de 7 000 lettres reçues par Bertrand-Raimbaud de Simiane, baron de Gordes, lieutenant général du roi en Dauphiné entre 1565 et 1578. Il s’agit d’un projet participatif à plusieurs niveaux. Institutionnellement, le projet GORDES est le fruit de partenariats et de conventions conclus entre l’Institut de France, représenté par le conservateur de la Bibliothèque et des Archives du Château de Chantilly, l’Université Paris 13, par l’intermédiaire du laboratoire PLEIADE et du Lab’ TTN, la fondation d’entreprise LA POSTE, et le Centre Roland Mousnier, dont deux membres (Mark Greengrass et Sylvie Daubresse) y participent.

Guerres et sorties de guerres

Il s’agit d’analyser, d’une part, les formes des conflits interconfessionnels du XVIe siècle dans toutes leurs dimensions (guerre, circulation des hommes, des idées, des ouvrages, territorialisation des conflits etc), d’autre part, les modes de retour à la paix civile (accommodements légaux ou informels, politiques d’oubli ou entretien de la mémoire des troubles).

Imaginaires de différenciation

Sous-axe 2

Sont scrutées les interrogations sur les rapports conflictuels entre l’ici-bas et l’au-delà, sur la montée en puissance de cultures du doute sur soi, sur la part de l’angoisse eschatologique comme vecteur de parcours dissociés, sur l’ipséité, happées ou fascinée par des fantasmes et de projections, sur la tentation démonologique qui peut étendre ses imaginaires jusqu’au registre du politique et du social.

Une anthropologie des fictionnalisations de l’altérité suit donc celle des modalités et des pratiques de la rupture de la foi. C’est l’intériorité du sujet croyant qui est ici questionnée dans sa capacité à créer tant des hantises de fin que des attentes de renaissance.

Humanisme, réformes et conflits religieux

Grand mouvement de renaissance intellectuelle et culturelle, fondé sur une rupture avec le Moyen Âge, un retour à la culture antique et une foi dans la perfectibilité de l’homme, l’humanisme a nourri les réformes du XVIe siècle dans un contexte d’angoisse religieuse et eschatologique extrême. Dans ce dossier de la Documentation photographique, Denis Crouzet montre le souci de “désangoissement” qui préside aux différentes réformes religieuses et analyse les conflits et la violence déchaînés par la rupture de l’unité chrétienne.

L’imaginaire du doute (circa 1470-circa 1550) dans la chrétienté européenne.

Ce projet de recherche vise à mettre en valeur la montée en force d’une subjectivité du doute, qui est une remise en cause de soi. Un délitement de l’intériorité qui procède de plusieurs données qu’il s’agira de reconnaître à travers un jeu dialectique du sujet et de la société.

« Le XVIe siècle est un Héros »

Cette recherche en cours doit donner lieu à une publication (2021) qui s’intitule : « Le XVIe siècle est un héros » ou Michelet, l’invention de la Renaissance et l’unité du genre humain. Son titre dérive d’une formule de Michelet dans le volume VII de son Histoire de France dans lequel fut inventé, avant Jacob Burckhardt, le concept d’une « Renaissance » succédant à la « tyrannie » du Moyen Âge et précédant un XVIIe siècle de régression. Il s’agit, à partir de cette déclaration de foi personnifiant une séquence historique distinctive, de se poser plusieurs questions : pourquoi le XVIe siècle a-t-il, depuis le milieu du XIXe siècle, été la balise autour de laquelle l’historiographie française a construit la plupart – ou pour être mesuré, certains – de ses grands renouvellements herméneutiques, pourquoi a-t-il joué un rôle quasi-héroïque au sens où les changements qui se lisaient dans son développement factuel ont fait naître en France de nouvelles façons de penser l’histoire et l’art de faire de l’histoire –ainsi avec Lucien Febvre ou Fernand Braudel, entre autres ? Pourquoi le XVIe siècle parle-t-il peut-être plus qu’une autre séquence de l’histoire ?

"Chansons sur l'air de" du XVIe siècle français

Ce projet est organisé autour de la construction d’une base de données qui recense les chansons se chantant « sur l’air de », c’est-à-dire, publiées ou transcrites sans partition, sur toute la longueur du XVIe siècle et toutes thématiques confondues. Ce projet est conduit en collaboration avec Alice Tacaille, maîtresse de conférences habilitée en musicologie (Sorbonne Université), et avec le centre de recherche IREMUS (musicologie, CNRS).

dans les marges de l’Éloge de la Folie d’Érasme (1515),

Cabinet des arts graphiques du Kunstmuseum Basel.

Rire et dérision en politique au temps des guerres de Religion

Au début de l’époque moderne, le fou à la cour de France se fait bouffon. Il cesse d’être un simplet dont on se moque ou un simple acrobate qui amuse pour devenir un professionnel de la dérision. Protégé par le souverain, sa popularité s’étend à l’ensemble du royaume. S’il est au service du pouvoir, il dispose d’une marge de manœuvre certaine : tout son art repose sur la transgression. Pendant un siècle et demi trône auprès des souverains une figure incarnant un rire engagé, qui se mêle des combats de l’actualité, mêmes les plus sensibles.

Ascensions et déclassements nobiliaires Hommes, femmes, mémoires, fidélités

Ce projet porte sur les formes d’ascension et le déclassement dans la noblesse française ou chez des étrangers venus s’installer en France. Il s’agit de suivre et d’analyser les parcours de personnages nobles de naissance ayant connu des formes variées de distinction sociale, ou au contraire d’hommes et de femmes d’origine roturière ayant connu des ascensions remarquables dans le contexte des troubles de religion. Le facteur confessionnel sera pris en compte pour les promotions comme pour les déclassements.

Catholicismes en transition

Sous-axe 3

Plusieurs points de fixation structurent les recherches : la temporalité du concile de Trente vu comme une réforme de la Réforme entendue dans une longue durée et mise en œuvre par des acteurs qui demande une programmation analytique ; le temps d’une quête de « l’entre-deux confessionnel », le temps d’une « religion française » qui demande de dépasser l’opposition romanité / religion gallicane.

Les réformes liturgiques catholiques en Bohême et en Europe centrale à l'époque moderne

Nicolas Richard a rédigé une thèse en cotutelle entre l’Université Charles de Prague et Paris-Sorbonne. Elle portait sur « clergé paroissial et changement religieux dans l’archidiocèse de Prague, entre le Concile de Trente et la fin du XVIIe siècle ». Elle a été soutenue le 9 décembre 2013. Son post-doctorat, comme pensionnaire à la Fondation Thiers (2012-2015), s’intitulait « Universalisme et culture locale en Europe centrale à l’époque baroque : l’exemple des réformes liturgiques en Bohême ». Maître de conférence à Sorbonne Université et membre titulaire du Centre Roland Mousnier depuis l’automne 2020, il développe un projet de recherche à long terme sur les réformes liturgiques catholiques en Bohême, et plus largement en Europe centrale, à l’époque moderne.

Bossuet, une religion française

Jean-Louis Quantin est engagé dans un projet qui pourrait s’appeler Bossuet, une religion française et qui s’efforce à la fois de saisir la forme de catholicisme dont Bossuet s’est fait le défenseur et le porte-parole et de suivre les appropriations idéologiques dont ce modèle, étroitement lié à l’Ancien Régime, fit l’objet au XIXe siècle. Il mettra au premier plan la notion de « styles », telle que l’entend l’historiographie anglo-saxonne récente, à savoir des « synthèses » construites par des groupes en conflit, et qui diffèrent moins par leurs éléments constitutifs que par l’accent mis, parmi ceux-ci, sur les uns ou les autres. Il entend ainsi surmonter l’opposition historiographique tenace entre deux blocs, romanité et religion gallicane (cette dernière fréquemment caractérisée comme « anti- romanisme », comme si elle avait été toute négative), pour caractériser différents « styles » de catholicisme et la manière dont ils se définissent les uns par rapport aux autres. Jean- Louis Quantin sera également associé à un ample projet, dont il est le consultant on patristic scholarship : The Oxford Traherne, édition critique et annotée des œuvres complètes de Thomas Traherne à Oxford University Press prévue en 14 volumes (http://oxfordtraherne.org/). Il édite en collaboration le traité anti-catholique, Roman forgeries, relevant de la tradition anglaise de la philologie confessionnelle (1673).

Europe et Renaissance

Sous-axe 4

Le pôle « Europe et Renaissance » se propose de rassembler les forces des UFR et des laboratoires de Sorbonne Université qui se consacrent à la Renaissance. L’Institut de recherche sur les civilisations de l’occident moderne (IRCOM), l’UFR d’histoire et le Centre Roland Mousnier (UMR 8596) se consacrent en grande partie à l’étude de la première modernité, tout comme les UFR de littérature française et comparée, de langue française ou de langues et civilisations. Les membres de ces institutions ont déjà initié des rapprochements, mais ce processus doit être encouragé par la création du pôle « Europe et Renaissance », qui permettra d’organiser des rencontres et de réaliser des publications. Le pôle renforcera aussi la dimension européenne de la recherche menée par les chercheurs de Sorbonne Université. Des contacts nombreux existent déjà avec différentes institutions étrangères et ils doivent être encouragés. Certaines universités avec lesquelles les relations sont déjà nouées font partie de l’Alliance 4EU+ (Genève, Milan, Prague), d’autres pas (Liège, Neuchâtel…).

Modernités européennes

Au XIXe siècle, l’historien suisse Jacob Burckhardt a conceptualisé la Renaissance, à partir du sens qu’avait donné Vasari au terme de Rinascita, comme un mouvement conjoint de résurrection de l’Antiquité et de découverte du monde et de l’homme. L’émergence de l’individu et de l’État modernes en auraient été la conséquence. La notion s’est ensuite imposée aux différentes disciplines et a donné lieu à une construction historiographique d’une grande complexité.

Du milieu du XVe siècle au milieu du XVIIe siècle, l’Europe a connu des transformations profondes. Ce temps de « première mondialisation » et de rencontres transocéaniques fut celui de réflexions nouvelles sur la dignité de l’être humain, sur la puissance de sa raison et de son libre arbitre. Ce fut aussi celui de l’essor de l’imprimerie, qui bouleversa le rapport qu’entretenaient les hommes avec les textes et, plus fondamentalement, avec le savoir. Ce fut enfin une époque de tensions résultant de la crise religieuse ouverte avec la Réforme.

Suite à la découverte de civilisations lointaines, mais aussi en raison des dangers qui la menaçaient, l’Europe s’est constituée comme une aire culturelle consciente de ses particularités. De véritables figures européennes ont également émergé, Érasme, première grande figure de lettré cosmopolite, en étant le modèle. Un siècle plus tard, Descartes, né en Touraine, vécut en Hollande et mourut en Suède : sa disparition, en 1650, fut un véritable événement européen.

Très tôt discutée, parfois contestée, la Renaissance n’est pas une idée à laquelle il faut renoncer. Souligner sa dimension européenne ne constitue aucunement l’affirmation d’une supériorité morale de l’Occident sur d’autres parties du monde. S’il est légitime, à bien des égards, de « provincialiser l’Europe » (D. Chakrabarty) et de ne plus « universaliser l’histoire » à partir d’une Europe autrefois érigée en modèle (S. Subrahmanyam), l’Europe constitue à n’en pas douter une échelle utile pour comprendre les transformations qui se sont produites au début de l’époque moderne, à condition cependant d’accepter de « dé-centrer » l’histoire de la Renaissance (P. Burke), en insistant sur la diversité des pratiques et des expériences dans des sociétés européennes elles-mêmes très variées culturellement et socialement.

L’étude de la Renaissance suppose par essence une approche pluridisciplinaire. Histoire, littérature, langues et civilisations, histoire de l’art ou musicologie, toutes ces disciplines doivent être amenées à collaborer ou à dégager des synergies permettant d’initier des champs de recherche nouveaux. Les circulations des hommes et des femmes, mais aussi des idées, des références, des modèles et des objets, sont essentielles à étudier, spécialement aujourd’hui.