Projets de

recherches financés

et partenariats

Projets de

recherches financés

Texte

Projets Sorbonne Université

Projet Emergence de l’Alliance Sorbonne Université (2019-2021)

LEGETIMAM

L'expérience exégétique au Moyen Âge et durant la première modernité (Ve-XVIIe s.)

L’exégèse de la Bible est un domaine qui a été très largement investi par les savants du Moyen Âge et de la première modernité, comme en témoigne le nombre très considérable de commentaires que ces époques nous ont légués. Loin d’être de simples explications du Livre, ces œuvres, dont l’ampleur et l’ambition sont très variables, recèlent une profonde réflexion sur l’ordre du monde, la société, les pouvoirs, que l’historien gagne à étudier pour mieux cerner l’élaboration de la pensée politique. Commenter la Bible est en effet un support essentiel, et pendant une longue période le seul support, pour comprendre et interpréter les événements politiques et plus largement élaborer un cadre politique légitime dans une économie du Salut. Les origines du pouvoir, la légitimité du pouvoir, sa nécessité dans un monde d’après la chute, le rapport entre les gouvernants et Dieu, l’intervention continue du divin dans l’histoire, à travers les péripéties de la vie politique et les jeux de pouvoir, sont les enjeux profonds qu’éclaire la lecture du Livre, à laquelle l’expérience vécue dans l’exercice du pouvoir ou à sa périphérie vient par ailleurs apporter une compréhension renforcée. Grâce à une lecture qui en dégage les différents sens, le Livre offre une grille de compréhension des événements et peut amener à justifier ou à critiquer les choix opérés.

Les commentaires bibliques ont été bien étudiés sous l’angle des sciences religieuses (déploiement des différents sens de l’Écriture, typologie des commentaires monastiques ou scolaires par exemple), ce qui permet de saisir plus finement aujourd’hui leur herméneutique, leur logique profonde, et ce qui permet aux historiens de les interroger avec plus de pertinence. Quelques chercheurs ont déjà ouvert la voie à des travaux mettant en évidence la portée politique de ces textes, mais cette piste mérite d’être plus systématiquement explorée, en intégrant largement les apports interdisciplinaires (anthropologie politique, histoire du droit, littérature et théâtre, iconographie par exemple).

Le projet LEGETIMAM vise donc à amplifier ces recherches, à les envisager sur une période longue de douze siècles, afin de préciser les moments où discours exégétique et pensée politique s’articulent selon de nouvelles modalités. Le projet a aussi pour ambition de recourir à des manuscrits et à des textes inédits. Par ailleurs, en partant de l’« expérience exégétique », nous proposons d’élargir l’approche pour inclure les différentes formes d’appropriation du texte biblique et de son interprétation. Composés à l’origine en latin, les commentaires prennent des formes nouvelles dans les paraphrases ou adaptations bibliques en langue vernaculaire, ils trouvent une expression propre dans le théâtre et dans l’iconographie (qu’elle soit savante ou populaire), leurs procédés sont repris ou imités dans d’autres domaines. L’« expérience exégétique » englobe aussi les aspects matériels de la conception et de la production des manuscrits ordonnés au commentaire et à l’interprétation du texte biblique, indissociables de l’approche intellectuelle.

Projet Emergence de l’Alliance Sorbonne Université (2019-2021)

CE2P2

Connexions Carolopolitaines : Espace, Population, Patrimoine (XVIIe-XIXe s.)

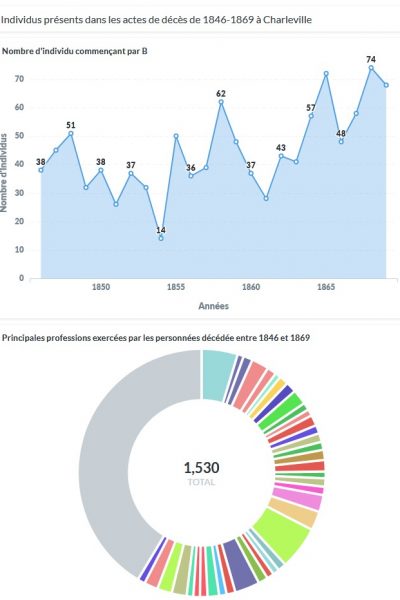

C2EP2 est un projet de renouvellement de l’histoire sociale grâce à des méthodes venues des sciences des données et des sciences du patrimoine.

Il vise à mettre une base de données sociodémographiques traditionnelles aux standards actuels des big data et à permettre son croisement avec un système d’information géographique 2D et 3D de manière à offrir un outil d’analyse croisée de l’histoire d’une population et d’un espace, ainsi que d’un patrimoine, urbain, sur la longue durée.

Le projet C2EP2 a été retenu par le programme Emergence de l’Alliance Sorbonne Université et bénéficie de son soutien financier en 2019-2021. Il poursuit l’enquête collective sur la population de Charleville lancée dès 2007 en lui fournissant de nouveaux objectifs scientifiques et technologiques.

Une plateforme de consultation en ligne de données

Portail démographique

Portail spatial

Portail des collections

Projet Emergence de l’Alliance Sorbonne Université (2019-2021)

SPORES

Les familles

de la grande bourgeoisie juive parisienne :

patrimoine, spoliations et restitutions

(1940-2018)

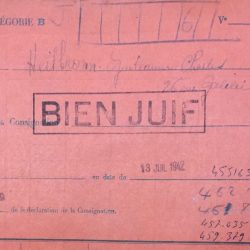

Ce programme de recherche, qui bénéficie d’un financement dans le cadre des Emergence(s) de Sorbonne Université, s’inscrit dans la continuité d’une étude d’histoire sociale menée sur les familles de la grande bourgeoisie juive parisienne sous la IIIe République (Grange, 2016) qui décrivait le processus d’assimilation d’une minorité s’ouvrant pleinement à la société de la IIIe République, processus violemment interrompu avec l’occupation de la France par l’Allemagne nazie et la politique antisémite du gouvernement de Vichy.

Projets Nationaux

Texte ?

Projet bénéficiant d’un financement de la Ville de Paris Convention 2019 DAE 81 Émergence(s), 2019-2022

PARIMIX

Les mariages mixtes interconfessionnels dans quelques villes européennes (1792-1914)

De la fin du XVIIIe siècle à 1914, on assiste à l’émergence en Europe occidentale d’un mouvement profond de sécularisation des sociétés dont les temporalités ne coïncident pas toujours, mais dont la finalité est identique. L’une des traductions majeures d’une telle mutation est la laïcisation des procédures de mariages qui, par exemple, date de 1792 en France alors qu’elle ne devient légale en Italie qu’en 1866. Une telle évolution élargit ce que recouvre et implique la notion même de mixité matrimoniale : l’inter-confessionnalité des conjoints n’est plus qu’une des caractéristiques dans ce qui définit une union mixte, alors que la logique de la nationalité tend désormais à prendre une part plus grande.

Ce projet de recherche sur les mariages mixtes en Europe occidentale entre la fin du XVIIIe siècle et 1914 se propose de traiter cette question de manière pluridisciplinaire, sous l’angle de l’histoire du droit, de l’histoire économique et sociale, de l’histoire culturelle, ou encore de l’histoire et de la sociologie de la famille. L’objectif est notamment d’appréhender ces pratiques de manière comparative et dans différents contextes, notamment nationaux (France, Espagne, et Italie) et locaux (Paris et la Rochelle, la Galice en Espagne, Turin, Milan et Mantoue en Italie). Ces aires géographiques ont un point commun : la population y est majoritairement catholique.

Outre la question même de la définition des mariages mixtes, de leurs rites et cérémonies, les comportements de leurs acteurs et les trajectoires dans lesquelles ils s’inscrivent, le devenir de ces unions et le destin des enfants seront au cœur de ce projet. De fait, il contribuera non seulement au renouvellement de l’histoire de la famille à travers une focale originale et encore peu connue, mais aussi à donner une profondeur historique à un phénomène très contemporain, qui touche des sociétés confrontées à une pluralité religieuse.

Projet Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2018-...)

Ordonnances des rois de France

Roseline Claerr pilote, au sein du Centre Roland-Mousnier, la grande enquête de publication des Ordonnances des rois de France, vaste entreprise de signalement et d’édition de sources, placée sous l’égide de l’Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres et Académie des sciences morales et politiques).

La Collection des ordonnances des rois de France en est à la publication des actes royaux du XVIe siècle, plus exactement ceux des derniers rois Valois, de François Ier à Henri III. Actuellement publiée chez CNRS Éditions, elle constitue un outil de travail utile aux spécialistes de cette période, en leur facilitant l’accès et l’exploitation de ces sources normatives. De la sorte, elle est à la croisée des recherches sur la diplomatique royale, sur l’histoire des institutions et sur la genèse de la civilisation européenne à la Renaissance, de l’aube au cœur des guerres de Religion.

Afin de cataloguer les actes inédits des derniers rois Valois, Roseline Claerr en localise les exemplaires conservés dans les bibliothèques et centres d’archives et France ou à l’étranger, puis elle en fait l’étude matérielle et l’analyse, avant d’en rédiger la notice descriptive. Ouvrant la Collection des ordonnances à une dimension plus collaborative, Roseline Claerr enrichit également le catalogue des actes des derniers rois Valois en recueillant les informations des chercheurs qui découvrent des actes royaux dans le cadre de leurs propres travaux.

Le projet d’informatisation du Catalogue des actes de Henri II a pu se concrétiser en 2020. Il a débuté en juillet 2018, grâce à une subvention exceptionnelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche allouée à Paris Sorbonne Université (PSU) pour financer la mise en ligne de corpus de sources en sciences humaines et sociales (SHS) d’une part ; et d’autre part d’une dotation du Centre Roland Mousnier. Les Archives nationales ont été sollicitées pour leur expertise et de leur savoir-faire dans le domaine de la mise en ligne d’instruments de recherche. La structuration informatique et technique des notices du Catalogue des actes de Henri II a été sous-traitée à un prestataire privé.

Dans un premier temps, la partie du Catalogue des actes de Henri II concernée par le projet comprenait les lettres patentes de Henri II datées de 1554 à 1559. Puis les crédits restants ont servi à engager la conversion rétrospective des volumes déjà publiés (1547-1553).

C’est donc l’intégralité du Catalogue informatisé des actes de Henri II qui sera à terme disponible dans la Salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales, ce qui facilitera son accès à un plus large public, lui offrira une meilleure visibilité grâce au portail FranceArchives et permettra son recoupement avec d’autres sources en ligne. Par ailleurs, une sortie imprimée par année de règne sera possible, grâce à un export PDF, comme c’est déjà le cas pour l’année 1554.

Le Catalogue des actes de Henri II pour l’année 1554, en effet jusque-là inédit, est donc aujourd’hui consultable. Pour cette seule année 1554, il rassemble 2 177 lettres patentes émanant de la Grande Chancellerie ou autres documents dignes d’être signalés.

Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (2005-2008)

Kinsources :

Reconstitutions de populations et

analyse sérielle des phénomènes de parenté

Des reconstitutions systématiques de populations européennes aux époques moderne et contemporaine à partir d’une grande variété de sources (registres paroissiaux, actes notariés, cadastres, registres communautaires, archives judiciaires, archives fiscales) a débouché sur l’élaboration de différents corpus généalogiques et bases de données (dots et testaments). Ces corpus, qui peuvent atteindre de très grandes tailles (10 000, 30 000, voire plus de 100 000 individus), nécessitent un traitement informatisé, assuré notamment par le logiciel Puck, développé par Klaus Hamberger (EHESS) dans le cadre du groupe Kintip, financé par l’ANR (2005-2008) et coordonné par Cyril Grange et Michael Houseman (voir notamment Annales de démographie historique : 2008; Hamberger, Houseman et Grange 2009). Ces corpus généalogiques permettent de conduire, sur la longue durée, des études prosopographiques et quantitatives approfondies sur plusieurs populations (trajectoires, reproduction sociale, mobilités, etc.).

Projets Internationaux

PICS JEuMed (PIC2017FR2)

JEuMed

Les juifs dans les sociétés de l’Europe Méditerranéenne : une histoire de longue durée (XIVe-XIXe s.)

Désireux de s’émanciper des approches locales trop souvent dominantes dans le champ des études juives, ce Projet de collaboration internationale (anciennement PICS, et désormais International Emerging Actions) financé par le CNRS et le CSIC, se propose d’étudier, de manière comparative et pluridisciplinaire, les populations et les sociétés juives de l’Europe méditerranéenne de la fin du Moyen Âge à la fin de la période moderne. À cet égard, les péninsules Ibérique et italienne constituent deux points de départ et deux exemples particulièrement éclairants, placés au centre du projet.

2021-2024: HORIZON2020

ITHACA

ITHACA : Interconnecting Histories and Archives for Migrant Agency: Entangled Narratives Across Europe and the Mediterranean Region"

2021-2023 : International Emergent projects (ex PICS)

JAEE

Justice, Actions, Etats, Ecriture (XVIe-XIXe siècle)

Ce projet pluridisciplinaire, centré sur les plaidoyers judiciaires (XVIe-XIXe siècles), s’interroge sur leur hybridation européenne et extra-européenne, sur une durée marquée par les progrès des procédures et du rapport à la preuve écrite. Ils sont issus du lien croissant entre bureaucratie d’Etat (absolutiste puis post-révolutionnaire) et société civile. Au moyen de l’étude située de cas, mobilisant des acteurs à plusieurs échelles (justiciables, collectifs ou individuels ; avocats ; juges), le processus de judiciarisation des rapports sociaux et internationaux est au centre du projet, qui s’interroge sur leurs clés juridiques. Ces pratiques modèlent de nouvelles classes d’acteurs sociaux, bénéficiant sous l’absolutisme d’une paradoxale liberté d’expression, soutenue par les modes de jugement en équité. Nécessitant des rencontres régulières, ce projet a pour objectif l’établissement d’une base de données raisonnée.

Partenariats

PARISPUB - PROJET DU CENTRE DE TOPOGRAPHIE PARISIENNE

PARISPUB

Édition de sources parisiennes

Valentine Weiss

Centre de Topographie parisienne

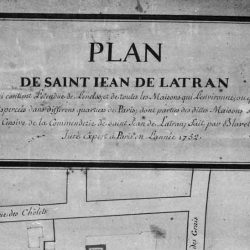

Le présent projet a pour objet la mise en ligne d’une série de sources médiévales et modernes, essentiellement domaniales, ou de travaux concernant Paris. Cette mise en ligne sur le site du Centre Roland Mousnier est le fruit d’une collaboration avec le Centre de topographie parisienne (Archives nationales) créé par Jean Favier.

Première de ces mises en ligne, l’édition de la déclaration des fonds de terre et rentes de l’hôpital de Saint-Jean-de-Latran de 1404 est plus particulièrement dédiée à la mémoire de Marc Viré, spécialiste de l’histoire de Paris, récemment disparu, dont les travaux de thèse ont porté sur cette commanderie.