Introduction AN, KK 1337

Censier de la « Marchandise de l’eau », février 1293

(n. st.)

sous la direction de Valentine

Weiss

Introduction

par Valentine Weiss

Transcription

par Valentine Weiss et Sandrine Bula, 2023

Collation

avec les éditions antérieures par Valentine Weiss et Sandrine Bula

Revue

par Sandrine Bula et Caroline Heid Guillaume

Identification

des noms par Marc Nortier et Valentine Weiss

Base

de données par Valentine Weiss

Cartographie

et identification des lieux par Annick Pegeon et

Valentine Weiss

Index

par Valentine Weiss

Programmation

informatique par Gustavo Dantas

Avec

la collaboration des chercheurs bénévoles du Centre de topographie parisienne

(Christine Daguzan, Renée Davray,

Marie Delannoy, Maryse Goldemberg, Geneviève Madore, Marc Nortier, Christine

Porte, Josette Sans)

et de Rolande Pinot-Lamarca

2023

Table

des abréviations

|

AN |

Archives nationales |

|

BnF |

Bibliothèque nationale de France |

|

BSG |

Bibliothèque Sainte-Geneviève |

|

|

|

|

auj. |

aujourd’hui |

|

cop. |

copie |

|

éd. |

édition |

|

n. st. |

nouveau style |

|

parch. |

parchemin |

|

|

|

|

Me |

Maître |

|

Mre |

Messire |

|

|

|

|

d. |

denier |

|

£ |

livre |

|

ob. |

obole |

|

p. |

parisis |

|

poit. |

poitevine |

|

|

|

|

s. |

sou |

|

t. |

tournois |

Pour plus de clarté, les rues qui ont disparu ou qui sont des fragments ou d’anciens noms de rues actuelles sont écrites en italique et font l’objet d’une note.

Source éditée

AN, KK 1336 et 1337. Paris : Livre des métiers d’Étienne Boileau [cf. KK 1006]. 1251-1382.

KK 1337. Copie partielle fin xiiie s. avec add. (vers 1268-1291). Mémorial du Parloir aux bourgeois (sentences et notes diverses (1293-1317). Censier de la « marchandise de l’eau » (1293). 1268-1317. — Éd. par Antoine Le Roux de Lincy, Histoire de l’Hôtel de Ville de Paris, suivie d’un essai sur l’ancien gouvernement municipal de cette ville... ouvrage orné de huit planches dessinées et gravées sur acier par Victor Calliat, architecte, Paris, J.-B. Dumoulin, 1846, 2 parties en 1 vol. gr. in-4°, appendice II, p. 109-118.

Sources complémentaires

AN, KK 283. Rôles de la

taille. 1296-1300.

BnF, Mss, Fr. 6220. Livre de la taille de Paris pour l’an 1292.

Publié en 1837 par H. Géraud, Paris sous Philippe le Bel (Doc. inéd.). Cf. Notices et extraits des mss., XX, II, 103. — Cf. aussi le ms. 6736.

xiiie s. Parch. 78 feuillets à

2 col. 430 x 290 mm. Rel. veau. (Suppl. fr. 2705).

BnF, Mss, Fr. 6736. Le livre de la taille

des dis mile livres deuz au Roy nostre sires pour la

chevalerie le roy de Navarre, son ainzné

filz, assise en la meson

Estienne Barbete,… l’an de grace mil trois cenz et troize.

Publié par Buchon en 1827, à la suite de la Chronique de Godefroy

de Paris. Cf. le ms. 6220.

xive siècle. Parch.

50 feuillets à 2 col.

390 x 290 mm. Rel. maroquin rouge

(Suppl. fr. 178).

BSG, Ms. 356 [E. l. in-fol. 25]. Cartulaire de l’abbaye de Sainte-Geneviève, contenant des copies de pièces des années 997

à 1527. — En tête du volume, se trouve une table des pièces y contenues,

dressée au xiiie-xive siècle, et indiquant le sujet de chacune

d’elles, avec renvoi aux feuillets. — À la fin du volume, une main du xviie-xviiie siècle

a donné la liste des papes dont des bulles sont transcrites dans le présent

cartulaire. — Les pièces ne sont pas rangées dans l’ordre chronologique. La plus ancienne, qui

est un diplôme du roi Robert, se trouve à

la page 66.

Parch. ; XX-392 pages ;

330 x 220 mm. La plus grande partie du

volume (pages 1-384) a été copiée au xiiie siècle,

par diverses mains, semble-t-il. Les pages 385-390 ont été copiées à la fin du xvie siècle.

Dans un grand nombre de pièces, le copiste a reproduit les monogrammes ou les

bulles. Entre les pages 176 et 177, 336 et 337, il y a des lacunes. Au bas

de la page 382, on lit (écriture du xive siècle) :

« Iste liber est ecclesie beate Genovefe Parisiensis. Quicumque eum furatus fuerit,

vel celaverit, vel tittulum istum

deleverit, anathema sit. Amen, amen ».

Éditions

antérieures

Lamouroux (Alfred), Rapport

présenté par M. Alfred Lamouroux, au nom de la Commission du budget,

[sur les recettes et dépenses du Domaine de la Ville] (séance du

5 décembre 1884). Conseil

municipal de Paris, Impr. municipale, 1885. In-4°,

131 p., plans.

Conseil municipal de Paris, séance du 5 décembre

1884, n° 133bis.

Voir plus particulièrement Annexe 19 : état des rentes sous Philippe

le Bel.

Le Roux de Lincy (Antoine), Histoire de l’Hôtel de ville de Paris,

suivie d’un Essai sur l’ancien gouvernement municipal de cette ville, par Le

Roux de Lincy,.. ; ouvrage orné de huit planches dessinées et

gravées sur acier par Victor Calliat,... Paris,

J. B. Dumoulin, 1846. 2 parties en 1 vol. gr. in-4°,

VIII-307-379 p.-8 pl. gravées.

La première édition du censier de la Marchandise de l’eau figure à l’appendice II de l’Histoire de l’Hôtel de Ville de Paris publiée par Antoine Le Roux de Lincy en 1846. Cette édition reproduit assez fidèlement les titres et les ajouts indiqués en italique et accompagnés de notes ; en revanche, les articles publiés à longue ligne ne reflètent pas la présentation de ce manuscrit, dont les articles succincts sont linéaires. Aucune description codicologique n’est fournie.

La seconde édition du censier de la Marchandise de l’eau est publiée par Alfred Lamouroux en annexe 19 de la séance du Conseil municipal du 5 décembre 1884. Elle est nettement plus fautive que celle de Leroux de Lincy.

Bibliographie

Berthier (Karine), Meuniers et moulins, dans La Seine et Paris ;

textes réunis par Arnaud Alexandre et Stéphanie Boura,

coordination , Béatrice de Andia,

Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 2000 (Paris et son patrimoine),

p. 74-76.

— Les

Moulins à eau dans le Paris médiéval, dans Histoire

et images médiévales, 9, 2007, p. 54-59.

Berty

(Adolphe) et Legrand (Henri), Topographie

historique du Vieux Paris (continuée par Lazare-Maurice Tisserand avec la

collab. de Camille Platon). Paris, 1876-1897.

6 vol. in-fol. (Histoire générale de Paris).

Bimbenet-Privat (Michèle),

Écrous de la justice de Saint-Germain-des-Prés au xvie siècle ;

inventaire analytique des registres Z2 3393, 3318, 3394, 3395

(années 1537 à 1579) ; avant-propos par Alain Erlande-Brandebourg.

Paris, Archives nationales, 1995. In-4°, 288 p. dont [14] de pl.

Bonnardot (Alfred), Dissertations

archéologiques sur les anciennes enceintes de Paris, suivies de

recherches sur les portes fortifiées qui dépendaient de ces enceintes.

Paris, J.-B. Dumoulin, 1852. Gr. in-4°, VIII-314 p., fig., pl.

Bouillart (Dom Jacques), Histoire

de l’abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés contenant la vie des abbés qui l’ont

gouvernée depuis sa fondation, les hommes illustres qu’elle a donnés à l’Église

et à l’État... avec la description de l’église, des tombeaux et de tout ce qu’elle

contient de plus remarquable. Le tout justifié de titres authentiques, et

enrichi de plans et de figures. Par Dom Jacques Bouillart...

Paris, G. Dupuis, 1724. In-fol.,

8-328-CLXXXVIII-32 p.

Bove (Boris), Dominer la

ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens de 1250 à 1350. Paris,

C.T.H.S., 2004. In-8°, 720 p., cartes, ill., dont 8 p. coul. (C.T.H.S. histoire ; 13).

Brièle (Léon) et Coyecque (Ernest), Archives

de l’Hôtel-Dieu de Paris (1157-1300). Paris, 1894. In-4°, LXIV-633 p.

(Collection de documents inédits sur l’histoire de France).

Buchon (Jean-Alexandre),

Chronique métrique de

Godefroy de Paris, suivie de la taille de Paris, en 1313. Paris, Verdière, 1827.

In-8°, 522 p. (Chroniques nationales françaises ; 9).

Catalogue des manuscrits

de la bibliothèque Sainte-Geneviève, par Charles Kohler. Paris, Plon-Nourrit et Cie,

1893-1913. 3 vol. in-8°.

Cottineau (Dom L. H.), Répertoire

topo-bibliographique des abbayes et prieurés. Mâcon, Protat frères, 1935-1938. 2 vol.

in-4°.

1. A-L.

VII p.-1696 col.

2. M-Z. Col. 1697-3488.

3. Suppl. : solutions des abréviations

bibliographiques, par dom Grégoire Poras. Paris, Bibliothèque

nationale de France, 2003. In-4°, X p.-288 col., suite paginée

289-363.

Delisle (Léopold),

Catalogue des actes de

Philippe-Auguste, avec une introduction sur les sources, les caractères et l’importance

historique de ces documents. Paris, Durand, 1856. In-8°,

CXXVII-654 p.

Depping, Dissertation sur l’état

de l’industrie et du commerce de Paris au xiiie siècle,

pour servir d’introduction au Livre des métiers d’Étienne Boileau, prévôt de

Paris en 1258, par G.-B. Depping. [Paris], impr. de Crapelet, 1837. In-4°, 62 p.

Des

Cilleuls (Alfred), Le Parloir aux bourgeois de

Paris, dans Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de

l’Île-de-France, 22, 1895, p. 1-66.

Du Breul (Jacques), Le Théâtre des antiquitez de Paris, où est traité de la fondation des églises et chapelles de la Cité, Université,

ville et diocèse de Paris, comme aussi de l’institution du Parlement, fondation

de l’Université et collèges. Paris, Claude de La Tour, 1612. In-4°,

1312 p.

Du Sommerard (Alexandre), Les Arts au Moyen Age, en

ce qui concerne principalement le palais romain de Paris, l’hôtel de Cluny...

et les objets d’art de la collection classée dans cet hôtel, par A[lexan]dre Du Sommerard [et Edmond Du Sommerard pour le t. V]. Paris, Techener,

1838-1846. 5 vol. de texte in-8°, 3 vol. d’album et un atlas gr. in-fol.

Félibien (Dom Michel), Histoire de la Ville de Paris, revue, augmentée et

mise à jour par dom Guy-Alexis Lobineau. Paris, chez Guillaume Desprez et Jean Desessartz, 1725. 5 vol. in-fol.,

pl. plans et front. gravés.

Fremaux (Henri), La Famille d’Étienne Marcel (1250-1397),

dans Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France,

30, 1903, p. 175-242.

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Paris, ex typographia regia,

1716-1865, 16 vol. in-fol. Voir Paris,

t. VII, 1744.

Garreta (Jean-Claude), Le

Quartier Saint-André-des-Ars à Paris des origines à 1600. Étude topographique,

dans Positions des thèses soutenues par les élèves de l’École des chartes,

1957, p. 71-77 (Thèse obligeamment communiquée).

Géraud (Hercule), Paris sous Philippe le Bel d’après des documents

originaux et notamment d’après un manuscrit contenant le rôle de la taille

imposée sur les habitants de Paris en 1292. Paris, 1837. In-4°, XVI-640 p. et plan (Collection de documents inédits sur l’histoire de France). Reprod. de l’éd. de 1837 avec

avant-propos et index des noms de personnes, par Caroline Bourlet et Lucie Fossier. Tübingen, M. Niemeyer,

1991. In-8°, XV-638-84 p. (Patronomyca

Romanica ; 2).

Godefroy (Frédéric),

Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes, du ixe siècle au xve siècle...,

Paris, F. Vieweg, 1881-1902, 10 vol. in-4°.

Guérard (Benjamin), Cartulaire

de l’église Notre-Dame de Paris. Paris, 1850. 4 vol. in-4° (Collection

de documents inédits sur l’histoire de France).

Huisman (Georges), La

Juridiction de la municipalité parisienne, de saint Louis à Charles VII.

Paris, E. Leroux, 1912. In-8°,

XIII-261 p. (Bibliothèque d’histoire de Paris).

Hurtaut (Pierre) et Magny (Thomas-Nicolas), Dictionnaire

historique de la ville de Paris et de ses environs... Paris, Moutard, 1779.

4 vol. in-8°.

Inventaire

sommaire des Archives hospitalières antérieures à 1790, par M. Tournier et Léon Brièle. Paris, 1866-1888. 4 tomes in-4°. Réimpr. par ordre de Michel Möring.

Paris, Grandremy et Henon, imprimeurs de l’administration

générale de l’Assistance publique, 1882-1889. 4 tomes in-4°.

1. Hôtel-Dieu, par M. Tournier. 1866, réimpr. 1882, 411 pages.

2.

Hôtel-Dieu, par Léon Brièle. 1869, réimpr.

1884, 343 pages.

3.

Hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins ; hôpital du

Saint-Esprit-en-Grève ; hôpital de la Trinité ; hôpital des

Enfants-Rouges ; hôpital des Enfants Trouvés ; hôpital

Sainte-Anastase, par Léon Brièle.

1869, réimpr. 1886, 372 pages.

4.

Inventaire des titres de l’hôpital Sainte-Catherine ; fonds de l’Hôpital

Général ; fonds des Incurables ; fonds de l’Hôtel-Dieu, par Léon Brièle. 1888,

réimpr. 1889, 366 pages.

Jassemin (Henri), La Chambre des comptes de Paris

au xve siècle.

Paris, 1933. In-8°, LXVII-254 p.

Jeanton

(Gabriel), La Bourgogne à Paris au Moyen Âge : notice sur les hôtels et

les collèges bourguignons du Quartier latin et particulièreemnt

sur l’hôtel et le quartier des comtes de Mâcon, dans Annales de

l’Académie de Mâcon, 3e série, t. XI, 1906,

p. 385-414.

Jezierski (Joëlle), Une source de la topographie

parisienne du Moyen Âge : procès-verbaux de visite et devis de maçons et

charpentiers jurés, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 154,

1996, p. 401-426.

La

Curne de Sainte-Palaye (Jean-Baptiste de), Dictionnaire

historique de l’ancien langage françois, ou Glossaire

de la langue française depuis son origine jusqu’au siècle de Louis XIV...

Niort, L Favre ; Paris, H. Champion, 1875-1882.

10 vol. in-4°.

Lalou (Elisabeth)

et Suc (Benjamin),

Ordonnances de l’hôtel du roi, éd. par

Elisabeth Lalou

et Benjamin Suc. Orléans,

Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 2006 (Ædilis,

Publications scientifiques ; 5). [En ligne] http://www.cn-telma.fr/ordonnances/.

Lamouroux (Alfred), Rapport

présenté par M. Alfred Lamouroux, au nom de la Commission du budget,

[sur les recettes et dépenses du Domaine de la Ville] (séance du 5 décembre

1884). Conseil

municipal de Paris, Impr. municipale, 1885. In-4°, 131 p.,

plans.

Conseil municipal de Paris, séance du 5 décembre

1884, n° 133bis.

Voir plus particulièrement Annexe 19 : état des rentes sous Philippe

le Bel.

Lasteyrie (Robert de), Cartulaire général de Paris.

Tome I. Paris, 1887. In-fol.,

LXV-564 p.-V p. de pl. (Histoire générale de Paris).

Lebeuf (Abbé Jean), Histoire de la ville de Paris et de tout le

diocèse de Paris. Paris, chez Prault père,

1754-1758. 15 vol. in-12. Nouv. éd. annotée et continuée jusqu’à

nos jours, par Hippolyte Cocheris. Paris, 1863-1870. 4 vol. in-8°. Nouv. éd. revue

et augmentée d'un volume de Tables générales, par Adrien Augier et Fernand Bournon. Paris, Féchoz et Letouzey, 1883-1893. 6 vol.

in-8°, portrait et plan. Rectifications et additions, par Fernand Bournon. Paris, Honoré Champion, 1890. In-8°, IX-618 p.

— Mémoires

concernant l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre et de son ancien

diocèse... continuées jusqu’à nos jours avec addition de nouvelles preuves et

annotations par M. Challe et

Maximilien Quantin. Auxerre, Perriquet ; Paris, Dumoulin, 1848-1855. 4 vol.

gr. in-8°.

Lecaron (François), Les

Origines de la municipalité parisienne, dans Mémoires de la Société de

l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 7, 1880, p. 79-174 et 8,

1881, p. 161-272.

Le

Grand (Léon), Les Maisons-Dieu et léproseries du diocèse de

Paris au milieu du xive siècle,

d’après le registre de visites du délégué de l’évêque (1351-1369), dans

Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 24,

1897, p. 61-365 ; 25, 1898, p. 47-178.

Lehoux (Françoise), Le Bourg

de Saint-Germain-des Prés depuis ses origines jusqu’à la fin de la guerre de

Cent-Ans. Paris, l’auteur, 1951. In-4°, XVIII-476 p., plans.

Le Roux de Lincy (Antoine), Histoire de l’Hôtel de ville de Paris,

suivie d’un Essai sur l’ancien gouvernement municipal de cette ville, par Le

Roux de Lincy,.. ; ouvrage orné de huit planches dessinées et

gravées sur acier par Victor Calliat,... Paris,

J. B. Dumoulin, 1846. 2 parties en 1 vol. gr. in-4°,

VIII-307-379 p.-8 pl. gravées.

Le Roux de Lincy

(Antoine) et Tisserand

(Lazare-Maurice), Paris et ses historiens aux xive et xve siècles.

Paris, Impr. impériale, 1867. In-4°,

XXXVI-665 p.-[50] p. de pl., ill. (Histoire

générale de Paris).

Lespinasse

(René Leblanc de) et Bonnardot

(François), Les Métiers et corporations de la ville de Paris. Le Livre des

métiers d’Étienne Boileau. Paris, Impr.

nationale, 1879. Gr. in-4°,

CLIV-423 p. (Histoire générale de

Paris).

Luchaire (Achille), Histoire des institutions monarchiques de la

France sous les premiers Capétiens (987-1180). Paris, Impr. nationale, 1883.

2 vol. in-8°.

Marchandin (Pierre), Moulins et

énergie à Paris du xiiie

au xvie siècle

(Thèse de doctorat en histoire, sous la dir. d’Olivier

Guyotjeannin et de Mathieu

Arnoux, Université

Paris sciences et lettres, 2021).

Merlet (René), Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790.

Eure-et-Loir : archives ecclésiastiques. Série H. T. VIII, rédigé par M. René Merlet. Chartres, 1897. In-4°,

299 p.

Meurgey (Jacques), Histoire de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie.

Paris, 1926. In-4°, XIV-348 p.

Michaëlsson (Karl), Le Livre de la taille de Paris l’an

1296. Göteborg, 1958. In-8° (Romanica Gothoburgensia ;

7).

— Le Livre de la taille

de Paris l’an 1297. Göteborg, 1962. In-8° (Romanica Gothoburgensia ;

9).

Monicat (Jacques), Comptes du domaine de la ville

de Paris. II. 1457-1489. Paris, Impr.

nationale, 1958. In-4°, LI-698 col.-II p.,

fac-sim. (Histoire générale de Paris).

Möring (Michel), Quentin

(Charles) et Brièle

(Léon), Collection de documents pour servir à l’histoire des hôpitaux de

Paris. Paris, 1881-1887. 4 tomes.

3. Collection

des comptes de l’Hôtel-Dieu. 1883, 428 p.

Ordonnances des rois de France de la troisième

race. Paris, Impr.

royale, 1723-1849. 22 vol. in-fol.

Picarda (Émile), Les Marchands de l’eau. Hanse parisienne et

compagnie française. Paris, 1901. In-8°, 79 p. (Bibliothèque de

l’École des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques. Série 3 ;

134).

Poëte (Marcel), Le Prétendu Parloir-aux-Bourgeois de la

Montagne Sainte-Geneviève, dans Bulletin de la Montagne Sainte-Geneviève,

5, 1905-1908, p. 129-135.

Popoff (Michel), Prosopographie des

gens du Parlement de Paris, 1266-1753, d’après les ms. Fr. 7553, 7554,

7555, 7555 bis conservés au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque

nationale de France. Saint-Nazaire-le-Désert, Références, 1996. In-8°,

1151 p. Rééd., Paris, Le Léopard d’or, 2003.

2 vol. in-4°, 1258 p.

Quicherat (Jules), Mélanges d’archéologie et d’histoire... Paris, A. Picard, 1885-1886. 2 vol. in-8°, fig., pl.

et carte, portrait.

Rittiez (F.), L'Hôtel de ville et la bourgeoisie de Paris :

origines, moeurs, coutumes et institutions

municipales, depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1789. Paris, Durand,

1862. In-8°, IV-408 p.

Sauval

(Henri), Histoire et recherches des antiquités de la Ville de Paris.

Paris, Charles Moette et Jacques Chardon, 1724.

3 vol. in-fol. Rééd.

Paris-Genève, 1973.

3 vol. in-8°.

Tanon (Louis), Histoire des justices des anciennes

églises et communautés monastiques de Paris, suivie des registres inédits de

Saint-Maur-des-Fossés, Sainte-Geneviève, Saint-Germain et du registre de

Saint-Martin-des-Champs. Paris, L. Larose et Forcel,

1883. In-8°, 568 p.

Terroine (Anne)

et Fossier (Lucie), Chartes et

documents de l’abbaye de Saint-Magloire. Paris, Éditions du CNRS,

1966-1998. 3 vol. gr. in-8° (Documents, études et répertoires publiés

par l’Institut de recherche et d’histoire des textes, XII. Chartriers des anciennes abbayes de la ville de Paris. I. Abbaye

de Saint-Magloire).

Vidier (Alexandre), Les Origines de la municipalité parisienne,

dans Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France,

49, 1927, p. 250-291.

Vidier (Alexandre), Le Grand (Léon) et Dupieux

(Paul), Comptes du domaine de la ville de Paris... Introduction de G.

Dupont-Ferrier. I. 1424-1457. Paris, Impr.

nationale, 1948. In-4°, XXXII-1054 col.-II p.

(Histoire générale de Paris).

Villain (Abbé François-Étienne), Essai d’une histoire de la paroisse

Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Paris, Prault père,

1758. In-12, VII-326 p.,

planche, plans.

Weiss

(Valentine),

Cens et rentes à Paris au Moyen Âge : documents et méthodes de gestion

domaniale ; préface de Jean Favier, membre de l’Institut. Paris, H. Champion,

2009. 2 vol. in-8°, 1519 p., 215 ill., 3 cartes hors texte

(Histoire et archives ; hors-série n° 10).

Weiss

(Valentine)

(dir.), La Demeure médiévale à Paris :

répertoire sélectif des principaux hôtels. Paris, Archives nationales,

2012. In-4°, 183 p.

Plans

AN, N I Seine 5.

« Plan des maisons chargées de rentes et

redevances envers les fiefs du Parloir-aux-Bourgeois et Franc-Rosier... exécuté

sous les ordres de messire Armand Jérome Bignon... et

de Messieurs les échevins de la dite ville »... Sign. Rittmann, 1771.

Éch. 1/1.120. Pl. terrier des boulevards [de la Madeleine, des Capucines,

des Italiens, Montmartre, Poissonnière, Bonne-Nouvelle, St-Denis, St-Martin,

du Temple, des Filles-du-Calvaire, Beaumarchais] avec les noms des

propriétaires. Coul. Lég. Dim. 2,00 x 0,60.

AN, N I Seine 44.

« Plan des fiefs du

Parloir-aux-Bourgeois et Franc-Rosier, seigneuries appartenant à la ville de

Paris, dont la levée a été ordonnée par lettres patentes du roy

du 4 février 1767 ». Rive droite : espace entre la rue de la Tixanderie

[rue de Rivoli], le Châtelet et la rue Geoffroy-l’Asnier.

Île de la Cité et partie occidentale de l’Île Notre-Dame [Saint-Louis]. Rive

gauche : espace entre les rues Guénégaud, Mazarine, des

Fossés-Saint-Germain [de l’Ancienne Comédie], des Fossés-Monsieur-le-Prince

[Monsieur-le-Prince], des Fossés-Saint-Michel [Malebranche], des Fossés-de-l’Estrapade [Fossés-Saint-Jacques], des

Fossés-Saint-Marcel [de l’Estrapade], des Fossés-Saint-Victor [Thouin et Cardinal-Lemoine] et des Fossés-Saint-Bernard. Rittmann, 1770.

Éch. 1/1.320. Coul. Liste des propriétaires et

superficie des parcelles avec numéros renvoyant aux terriers de 1728 et 1769.

Armoiries de Taitbout de Marigny, Jolivet de Vannes, Gaspard Boucher d’Argis,

Jacques-Aub. de Lens, Armand-Jérôme Bignon, Louis-Raymond de la Rivière,

Olivier-Clément Vieillard. Dim. 2,01 x 1,24.

AN, N III Seine 135/7. Rues Sainte-Avoye et St-Denis. Quartier compris entre ces deux

rues de part et d’autre de la rue du Grenier-St-Lazare. 2 pl.

relatifs au 4e vol. du terrier de la ville. 1e moitié xviiie s.

[Éch. 1/1.000]. Dim. 0,34 x 0,51.

AN, N IV Seine 52. Livre terrier de la ville de Paris comprenant des plans de masse d’immeubles (situés sporadiquement dans les différents quartiers) et les listes des propriétaires et des redevances acquittées à la ville de Paris devant les conseillers du roi au Châtelet. 33 liasses, 232 fol. Rittmann, ingénieur-géographe du roi, 1769-1777.

Ier arrondissement. Éch. 1/450. Coul. Dim. 0,50 x 0,32.

AN, N IV Seine 53. Livre terrier de la ville de Paris... 12 liasses, 275 fol. Rittmann, 1769-1775.

3e arrondissement. Coul. Dim. 0,50 x 0,32.

AN, N IV Seine 54. Livre terrier de la ville de Paris. Pl. de masse des immeubles situés dans les 3e et 4e arrondissements, et îlots dans les 9e, 11e et 12e arrondissements. 20 liasses, 195 fol. Rittmann, 1769-1772.

4e arrondissement. Éch. 1/450. Coul. Dim. 0,50 x 0,32.

AN, N IV Seine 55. Livre terrier de la ville de Paris. Pl. de masse des immeubles situés dans l’arrondissement ; listes des propriétaires et des redevances acquittées à la ville de Paris devant les conseillers du Roi au Châtelet. 12 liasses, 123 fol. Rittmann, 1769-1775.

4e arrondissement. Éch. 1/450. Coul. Dim. 0,50 x 0,32.

AN, N IV Seine 56. Livre terrier de la ville de Paris. Pl. de masse des immeubles situés dans les 8e et 6e arr. [anct 11e arr.] ; liste des propriétaires et des redevances acquittées à la ville devant les conseillers du Roi au Châtelet. 7 liasses, 197 fol. Rittmann, 1768-1773.

5e arrondissement. Éch. 1/450. Coul. Dim. 0,50 x 0,32.

AN, N IV Seine 57. Livre terrier de la ville de Paris. 8 liasses, 208 fol. Rittmann, 1769-1771.

6e arrondissement. Éch. 1/450. Pl. de masse de maisons situées sporadiquement dans l’arrondissement. Listes des propriétaires et des redevances acquittées à la Ville de Paris devant les conseillers du Roi au Châtelet. Coul. Dim. 0,50 x 0,32.

AN, N IV Seine 58. Livre terrier de la ville de Paris. Pl. de masse des immeubles situés dans les 8e et 6e arr. [anct 11e arr.] ; liste des propriétaires et des redevances acquittées à la ville devant les conseillers du Roi au Châtelet. 5 liasses, 188 fol. Rittmann, 1768-1774.

5e arrondissement. Éch. 1/450. Coul. Dim. 0,50 x 0,32.

AN, N IV Seine 59. Livre terrier de la ville de Paris. 7 liasses, 224 fol. Rittmann, 1768-1774.

6e arrondissement. Éch. 1/450. Pl. de masse des maisons. Listes des propriétaires. (Cf. supra) Coul. Dim. 0,50 x 0,32.

AN, N IV Seine 60. Livre terrier de la ville de Paris. Pl. de masse des immeubles situés dans le 5e arr. ; listes des propriétaires et des redevances acquittées à la ville devant les conseillers du Roi au Châtelet. 12 liasses, 140 fol. Rittmann, 1768-1777.

5e arrondissement. Éch. 1/450. Coul. Dim. 0,50 x 0,32.

Topographie

historique du vieux Paris. Plan archéologique depuis l’époque romaine jusqu’au xviie siècle, dressé sous les auspices de la municipalité

parisienne par Albert Lenoir.

Collaborateurs : Adolphe Berty, Théodore Vacquer, G. T. Pétrovitch,

E. Hochereau.

Paris, 18... Éch. 1/1000.

Présentation

De

l’acte de Philippe Auguste, qui concède en 1220 aux marchands de l’eau, contre

redevance annuelle, les criages des vins et terres y afférentes, que Simon de

Poissy avait tenus du roi, date l’assimilation de la corporation des marchands

de l’eau à la « bourgeoisie ou communauté des habitants de Paris ».

Celle de la Hanse à la municipalité ne remonte qu’à 1260 ou 1261, date à

laquelle les bourgeois, qui affermaient jusqu’alors la prévôté de Paris, voient

celle-ci transformée en charge royale pour plus de stabilité et se retrouvent

dépossédés de ses avantages, au profit de la prévôté des marchands à laquelle

ils s’identifient alors [Léopold Delisle,

Catalogue des actes de Philippe-Auguste…, p. 433,

n° 1959 ; Alfred Des Cilleuls, Le Parloir aux bourgeois de Paris, p. 2 ;

M. Poëte,

Le Prétendu Parloir-aux-Bourgeois..., p. 130 ; G. Huisman, La Juridiction de la

municipalité parisienne..., p. 19-21 ; Alexandre Vidier, Les

Origines de la municipalité parisienne, dans Mémoires de la Société de

l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 49, 1927, p. 252, 286, 289.

— Criage : faculté de faire annoncer dans les rues de la capitale « le

prix des marchandises, la vente et le loyer des maisons, et la mort des

citoyens » ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 262].

La

Hanse des marchands de l’eau, composée de bourgeois de Paris, perçoit

probablement dès le début du xiie siècle

des droits importants sur les bateaux transportant du vin et voit ses

privilèges confirmés par le roi en 1171. L’objet de la Hanse est non l’exploitation

commerciale du fleuve, mais la police de l’eau sanctionnée par le Parloir aux

bourgeois, juridiction composée de marchands de l’eau et exécutée par les

sergents de la Marchandise ou, à quai, par les sergents du roi ; les

bourgeois de Paris hansés peuvent seuls expédier ou

recevoir à Paris des marchandises par voie fluviale, tout forain – non bourgeois de Paris – devant s’adjoindre pour

compagnon un bourgeois de Paris hansé, étrangers – ou forains – et femmes admis dans la Hanse

ne pouvant servir de compagnon hansé. En 1192,

Philippe Auguste reconnaît aux seuls bourgeois de Paris le droit de décharger

du vin à Paris et de le mettre en cave. Cependant, en 1204, les sanctions

émanent encore des seuls officiers royaux [AN, JJ 26, fol. 87 v°,

n° 31, éd. par R. de Lasteyrie, Cartulaire général

de Paris, t. I, p. 404, n° 480 ; L. Delisle, Catalogue des actes de

Philippe-Auguste..., p. 90, n° 372 ; A. Des Cilleuls,

Le Parloir aux bourgeois de Paris, p. 12 ; Émile Picarda, Les

Marchands de l’eau. Hanse parisienne et compagnie française, Paris, 1901,

in-8° (Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences historiques et

philologiques. Série 3 ; 134), p. 14-15, 70, 242-245 ;

G. Huisman, La

Juridiction de la municipalité parisienne..., p. 2, 9 et 17 ;

F. Olivier-Martin, Histoire

de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, t. I,

p. 18-19 ; K. Weidenfeld, La Police de la petite voirie...,

p. 108-111 ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 262-263].

Parloir

aux bourgeois

Dans

les textes du xiiie au xve siècle,

le Parloir aux bourgeois désigne la maison commune de la Ville et celle de la

corporation des marchands de l’eau, ainsi que la juridiction qu’exerce cette

dernière. Le censier de 1293 est muet sur l’existence d’un Parloir situé près

de la place Maubert – allégué par Duplessis dans ses Nouvelles

annales de Paris – ou à la Tour carrée près de

la porte Gibart – à laquelle nombre d’historiens

attribuaient cette fonction car on la trouve à partir du xive siècle

sous le nom de « fief du Parloir aux bourgois »

ou de « maison de la Ville » – ; il indique les biens

aliénés et amortis à la prière du roi au profit des frères Prêcheurs de la rue

Saint-Jacques, mais mentionne celui-ci près du Châtelet [AN, KK 1337, fol. 75 v°, cité

par A. Des Cilleuls,

Le Parloir aux bourgeois de Paris, p. 1, 5 et 10 ; M. Poëte, Le

Prétendu Parloir-aux-Bourgeois..., p. 134 ; voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 263].

À

la fin du règne de saint Louis, la municipalité parisienne issue de la Hanse

des marchands de l’eau tient ses réunions au Parloir aux bourgeois, entre la

chapelle Saint-Leufroy et le grand Châtelet, jusqu’à

l’acquisition, en 1357, de la maison des Piliers en Grève par la Ville.

Cette maison de la Ville, que l’on trouve sous le nom de maison aux Piliers,

maison de la Marchandise ou, dès 1289, de Parloir aux bourgeois, prend le nom

de maison de la prévôté de Paris en 1382. Le Parloir fut ensuite l’objet, dès

1406, de baux à Jean Lefèvre, puis successivement aux orfèvres Jean Petit et

Jean Lefourbeur, et à Geoffroy de Nelle [AN, KK 404, col. 191, 293 ;

KK 407, col. 702, 761 ; KK 408, col. 830, 888, cités

par A. Des Cilleuls,

Le Parloir aux bourgeois de Paris, p. 15 et 27-28, 35 ;

A. Le Roux de Lincy

et L.-M. Tisserand, Paris

et ses historiens..., p. 191, 197 (surtout) et 214 ; François Lecaron, Les

Origines de la municipalité parisienne, dans Mémoires de la Société de

l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 8, 1881, p. 185 ;

G. Huisman, La

Juridiction de la municipalité parisienne..., p. 39 ; Maurice Barroux, Le Département de la Seine

et la ville de Paris, Paris, 1910, in-8°, p. 218, cité par Jacques Monicat, Comptes

du domaine de la ville de Paris. II. 1457-1489, Paris, Impr. nationale, 1958, in-4° (Histoire générale de Paris),

p. VII ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 263].

D’après

le censier de 1293, le Parloir aux bourgeois et le presbytère voisin, de même

que les maisons voisines, ne sont pas dans la censive des bourgeois de Paris,

mais dans celle du fief Harenc : « Hos denarios debet

mercatoria singulis annis

(...) domino Galtero de Clignencourt

ad octabas Sancti Dyonisii,

pro locutorio nostro et censu

presbiteri de Sancto Leufredo os carnificium,

III s. ». Selon le censier de l’Hôtel-Dieu de 1294, qui mentionne du

reste à plusieurs reprises la censive de Simon de Poissy devenue celle du

Parloir aux bourgeois et qui paie un cens aux héritiers Harent,

ce Gautier de Clignancourt est le cousin germain d’Adam Harent

fils, les deux cousins portant les nom et prénom de leurs pères respectifs. Les

quelques maisons que comprend la censive de la Hanse derrière le Châtelet sont

enclavées dans celles de l’évêque rue de la Vieille Joaillerie – Supprimée pour l’agrandissement de la place du

Châtelet, elle allait de cette place à la rue Saint Jacques de la Boucherie

et s’est appelée rue du Chevet Saint Lieuffroi

puis du Pont au Change et, en 1621, rue de la Joaillerie ou de

la Vieille Joaillerie – à l’est, du chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois et, aux xiie-xiiie siècles, du fief Harenc à l’intérieur duquel se trouve le Parloir [AN, N I Seine 44 ;

KK 1337, fol. 66 v°-67 r°, 75 v°, cité par A. Des Cilleuls,

Le Parloir aux bourgeois de Paris, p. 28-31 ; Auguste Molinier, Obituaires de la province

de Sens. I. Diocèses de Sens et de Paris, publ. par

M. Auguste Molinier, sous la dir. et avec une préf. de M. Auguste Longnon,

Paris, Impr. nationale, C. Klincksieck,

1902, in-8° (Recueil des historiens de la France. Obituaires ; 1,

1, 1-2), p. 357, 370 ; voir aussi Charles Sellier, Les Seigneurs de Clignancourt, dans Bulletin

de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 18, 1891,

p. 101 ; M. Dumolin,

La Maladerie et le fief du Roule,

p. 51 ; M. Dumolin, Notes sur l’abbaye de Montmartre,

p. 300 ; Jean-Loup Lemaître,

Répertoire des documents nécrologiques français... ; publié sous la dir. de Pierre Marot, Paris, Impr.

nationale, C. Klincksieck, 1980, 2 vol.

in-4° (Recueil des historiens de la France ; 7) ; voir

V. Weiss, Cens et rentes..., p. 263-264].

Domaine

de la Ville

En

ce qui concerne la censive, l’acte de 1220, qui donne aux marchands hansés le criage ainsi que la terre de Simon de Poissy

enclavée dans le territoire du criage, a véritablement institué la terre des

bourgeois de Paris, les anciennes possessions des marchands de l’eau ne

comptant pas au regard des nouvelles. D’après Vidier,

le droit de criage, célerage et mesurage, affermé par

la ville, constitue un revenu important dans lequel il faut voir « l’origine

de la censive du Parloir aux bourgeois ou domaine de la Ville comportant cens,

saisine, lods et ventes ». Si la concession de censive est faite en 1220

aux marchands hansés de Paris, les premiers textes à

en faire état, entre 1224 et 1247, la nomment censive des bourgeois de Paris,

censive des marchands de l’eau ou bien encore terre des bourgeois de Paris,

mettant en évidence la communauté des intérêts et du domaine des marchands de l’eau

et de la Ville. Le plan de Berty semble cependant

distinguer censives de la Hanse des marchands et du Parloir, restant silencieux

sur la première [Le célerage est un droit seigneurial perçu sur le vin en

cellier ; A. Vidier,

Les Origines de la municipalité parisienne, p. 286-287 ;

M. Poëte,

Le Prétendu Parloir-aux-Bourgeois..., p. 130 ; G. Huisman, La Juridiction de la

municipalité parisienne..., p. 14 ; voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 266].

En

fait, ces différentes appellations recouvrent un domaine de la Ville

distinguant, dès le xiiie siècle, un domaine public

comprenant pavé, fortification, quais, ports, égouts,

fontaines et, dès 1358, pêcherie des fossés, et un domaine privé formé de

maisons, terres et vignes, le tout constituant la censive du Parloir aux

bourgeois [G. Huisman, La Juridiction de la

municipalité parisienne..., p. 179 ; voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 266].

Rattaché

à la Grande Confrérie Notre-Dame aux prêtres et aux bourgeois de Paris, le

Parloir aux bourgeois partage avec Sainte-Geneviève une censive située sur deux

parcelles de l’hôtel de Cluny ; il a également un îlot rue Saint-Jacques,

en face de Saint-Benoît et au sud du cimetière primitif de Saint-Benoît, et s’étend

dès 1243 à une partie de la rue de l’Hôpital Saint Jean de Latran où

sont fondés au xive siècle les collèges de

Cambrai et de Tréguier. Les maisons de la rue du Battoir se trouvent

dans sa censive et il conteste à Saint-Germain-des-Prés la censive des maisons

situées au sud de la rue des Poitevins [A. Friedmann,

Paris, ses rues, ses paroisses..., p. 249, 256-258 ;

J.-C. Garreta,

Le Quartier Saint-André-des-Ars..., dans Positions..., p. 76 ;

voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 266].

Le

censier de 1293 utilise les termes de « Marchandise de l’eau » et de

« mercatoria » pour désigner la corporation, mais emploie également l’expression

de « terre aus borjeois ».

Alfred Des Cilleuls mentionne ce dernier comme étant

un « état des propriétés communales en 1292 » (1293

n. st.) ; Marcel Poëte l’appelle

« censier de la Ville de 1293 ». La terre des bourgeois de Paris

décrite par le censier de 1293 se trouve essentiellement rive gauche, elle

englobe le domaine viticole des Thermes et, au sud, une maison rue Saint

Benoit – auj. partie de la rue Saint-Jacques – entre la Sorbonne et le

Collège de France, une maison rue Jean Le Mire, deux autres entre

Saint-Benoît et Saint-Jacques dans la rue aux Grez – auj. rue Cujas – et des maisons près de la

porte Gibart jusqu’à Notre-Dame-des-Champs [AN, KK 1337, fol. 65 r°, 74 v°,

75 v° ; A. Des Cilleuls, Le Parloir aux bourgeois de Paris,

p. 5, 10, 28 ; M. Poëte, Le Prétendu Parloir-aux-Bourgeois...,

p. 130 ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 266-267]. Elle exclut les murs du roi.

Le

domaine de la Ville évolue aux xive-xve siècles.

En février 1358, en reconnaissance de l’entretien de la ville incluant

notamment la construction et la réparation des murs et fossés, le régent

Charles donne à la Prévôté des marchands le produit de la pêcherie de ces

fossés [F. Lecaron, Les

Origines de la municipalité parisienne, 1881, p. 180 ; voir

V. Weiss, Cens et rentes..., p. 264-266].

Au

xve siècle, le domaine de la

Ville comprend le cours de la Seine, les droits et amendes perçus sur la

navigation, les gros et menus cens des droits féodaux du domaine de la Ville,

les revenus des terres situées dans sa censive ; les remparts, tours,

portes, ponts et leurs édifices, rues, places, fontaines ; les fermes du

criage et célerage, de la pêche des fossés, des

herbages des fossés et des égouts, et des chaussées de la croisée de

Paris ; les recettes des sceaux, écritures et hanses, celles des

compagnies françaises, des ventes et saisines, des amendes et

forfaitures ; les loyers des maisons construites sur le pont Notre-Dame et

des caves de l’Hôtel de Ville [J. Monicat, Comptes du domaine

de la ville..., p. XXVII ; voir V. Weiss, Cens et rentes...,

p. 267].

Receveurs

de la Ville

Le

Livre des métiers fournit trois noms de receveurs de la Ville pour le xiiie siècle [Voir V. Weiss, Cens et

rentes..., p. 416] :

1268,

31 mars, 2 avril. Me Thierri (AN, KK 1337,

fol. 36).

1268-1296.

Robert Le Coutier, receveur adjoint du clerc (AN, KK 1337, fol. 40 v°).

1290,

6 juillet et 1305, 29 novembre. Raoul de Paci

(AN, KK 1337, fol. 13 v° et 36 v°).

Perceptions

(outre cens et rentes)

Au-delà

des références à la coutume de Paris, les énumérations de

« coutumes », considérées comme anciennes et admises de ce fait, sont

autant de traces de survivance des droits primitifs payés par le censitaire et

de la condition servile d’un bien, tout comme la corvée. Les termes de « consuetudines », « justitia »

et « dominium » regroupent tous les droits

d’origine seigneuriale qu’un seigneur peut percevoir sur une paroisse fondée

sur son domaine foncier. Les seigneurs ecclésiastiques y ont droit au double

titre de propriétaire et de curé primitif. La coutume désigne encore au xiiie siècle une redevance

usuelle découlant de l’exercice d’un droit, ecclésiastique ou laïque, puis se

limite à des droits fiscaux ou à des taxes perçus sur la production ou sur le

trafic. Cens, justice et autres droits seigneuriaux sont considérés par

conséquent comme des coutumes qui apparaissent ainsi comme « le signe de l’unité

économique et religieuse réalisée dans les seigneuries ecclésiastiques ».

Les coutumes englobent des droits paroissiaux comme les offrandes des jeunes

épousées ou une part de récolte. Les censiers et comptes de censive montrent

bien que ces droits primitifs, pour certains hors de Paris, sont toujours

perçus [AN, KK 1337,

fol. a3 r°, 43 v° (référence à la

coutume de Paris), 74 r°, 76 v ° ; F. Olivier-Martin, Histoire de la

coutume de la prévôté et vicomté de Paris, p. 9 et 25 ; A. Friedmann, Paris, ses rues, ses

paroisses..., p. 134-137, 154-155 ; J. Favier, Dictionnaire de la France

médiévale, p. 320 ; voir V. Weiss, Cens et

rentes..., p. 497-498].

Le

tonlieu est une taxe d’origine romaine usurpée par les seigneurs, perçue sur la

circulation des marchandises et sur les transactions aux points de passage,

restreinte à partir du xiiie siècle aux transactions

tandis que le péage porte sur la circulation. Il est cité de même que le péage dans

le censier de la Marchandise de l’eau de la fin du xiiie siècle [AN, KK 1337, fol. a3-a4, 74 r° ; J. Favier, Dictionnaire de la France médiévale,

p. 917-918 ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 505].

Le

chantelage est un droit spécifiquement parisien, qui est perçu sur les

transactions de tonneaux de vin, le mot « chantel »

désignant la bonde du tonneau ; il apparaît dans le censier de la

Marchandise de l’eau, de même que, plus tard, dans les comptes du domaine de la

Ville du xve siècle [AN, KK 1337, fol. 74 r° ;

KK 402, fol. 11 r° ; KK 403, fol. 12 v°, 151 v°,

235 r° ; KK 404, fol. 34 r°, 164 r°, 278 r° ;

KK 405, fol. 33 r°, 137 r°, 236 v°, 346 v° ;

KK 406, fol. 51 r°, 158 r° ; KK 407, fol. 41 v°,

173 v° ; KK 409, fol. 234 r° ; KK 410,

fol. 52 v° ; KK 411, fol. 50 r° ; BnF, Mss,

Fr. 11686, fol. 49 v° ; F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française...,

t. II, p. 56-57 (chantelage) ; voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 506].

Impôt

de répartition car fixé par communauté et réparti par chacune d’elles, la

taille est rarement citée, si ce n’est dans des pièces connexes, sauf dans les

registres du Temple [AN, KK 1337,

fol. 77 v° ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 507].

Un

corpus tardif

Subsiste

un seul censier de la Hanse des marchands de l’eau, de février 1293

(n. st.), contenu dans un registre qui comprend surtout des « livres

des métiers, des coutumes et des péages de Paris et jugements de la prévôté des

marchands » à la fin du xiiie siècle et au commencement

du siècle suivant [J. Monicat, Comptes

du domaine de la ville..., p. XIV ; voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 700]. Le censier de la Marchandise

de l’eau, de février 1293, est écrit sur les quatorze derniers feuillets d’un

registre comprenant, sur les 64 premiers feuillets, une copie partielle du Livre

des métiers du prévôt de Paris Étienne Boileau, des coutumes et des péages,

de la fin du xiiie siècle, suivie de

jugements et notes diverses de la prévôté des marchands ou Mémorial du Parloir

aux bourgeois, de 1293-1317 [AN, KK 1337, cité par J. Monicat, Comptes du domaine

de la ville..., p. VII ; voir V. Weiss, Cens et

rentes..., p. 541]. Ce manuscrit, dit « de l’hôtel de ville » ou de

« la coutume », aurait été copié pour le service du prévôt des

marchands, selon Robert de Lespinasse et François Bonnardot (R. de Lespinasse

et F. Bonnardot, Les Métiers et

corporations de la ville de Paris. Le Livre des métiers d’Étienne Boileau, p. CL-CLI ; informations aimablement

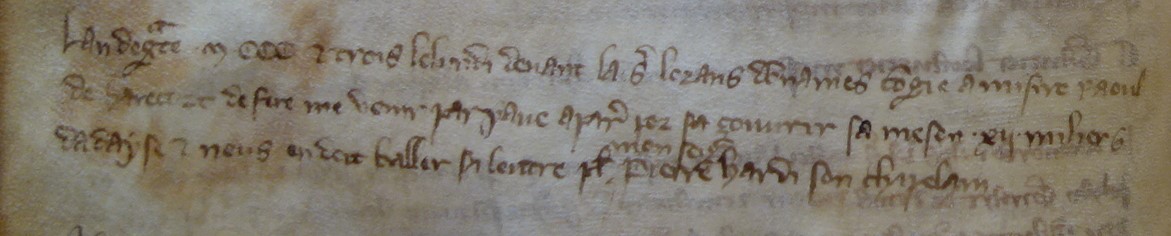

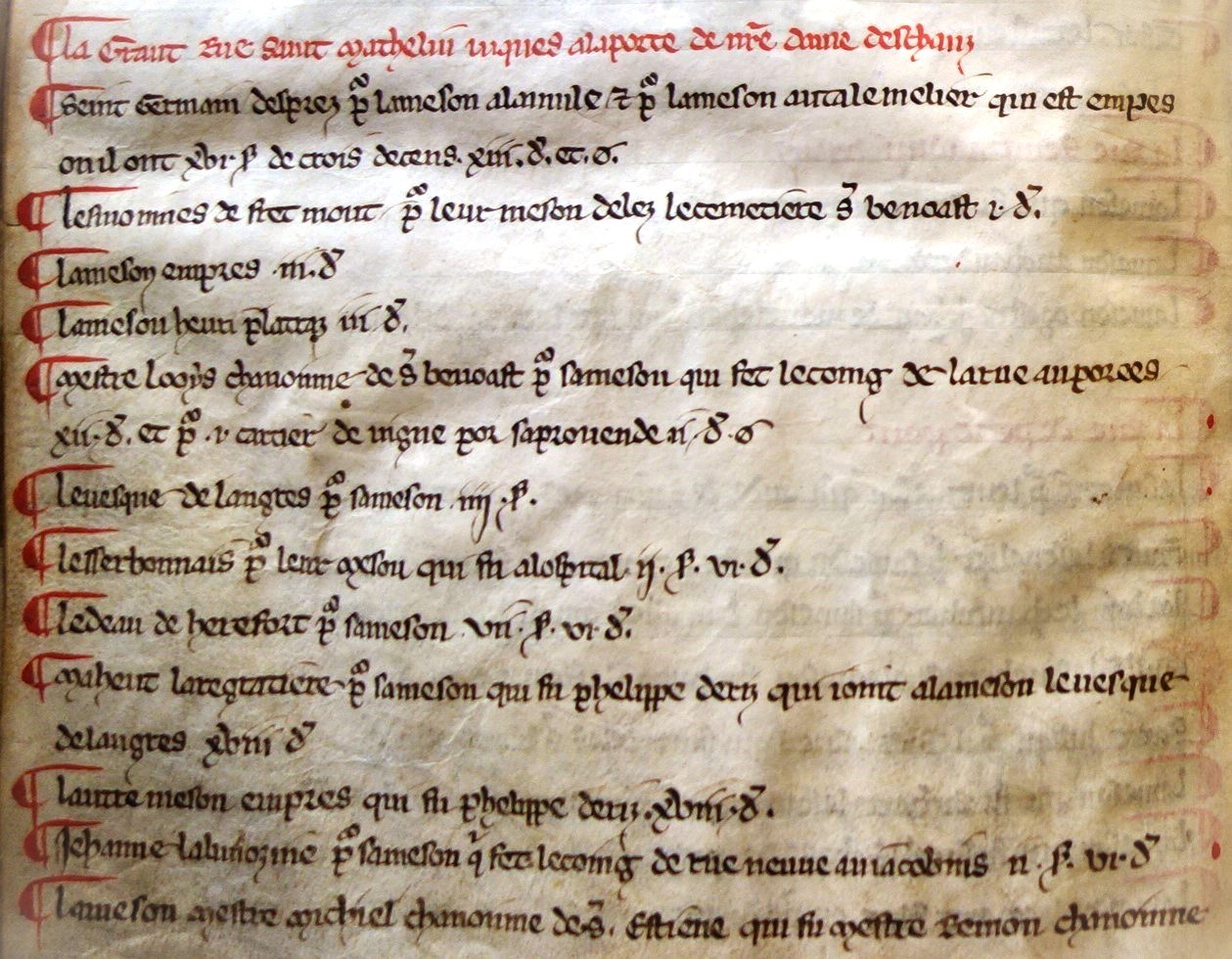

fournies par Brigitte Schmauch] (Fig. 1).

Fig. 1. AN, KK 1337,

fol. 64 v°-65 r°. Censier de la Marchandise de l’eau de 1293

inclus dans le livre des métiers d’Étienne Boileau, cop. fin

xiiie s. (© V. Weiss).

Les

premiers terriers conservés de la Ville datent du xvie siècle :

l’un concerne les années 1543-1547, un autre concerne les cens dus à des

maisons religieuses en 1553, le troisième les années 1577-1584. Pour le Moyen

Âge, il n’y a aucun censier, mais seulement la remarquable série des comptes du

domaine à partir de 1424, qui sont bel et bien des comptes. Dans son

introduction au premier tome de l’édition de ceux-ci, dont il déplore la copie

défectueuse et l’aspect fragmentaire, Gustave Dupont-Ferrier explique que, de

1424 à 1457, seuls 22 comptes sur 33 nous sont parvenus. Seul celui de

1488-1489 est original, celui de 1484-1485 est un extrait authentique fait le

21 octobre 1541 du compte original de Denis Hesselin,

les autres sont des copies réalisées au xviiie siècle

et, pour le reste, ce sont des documents disparus et mentionnés dans

l’inventaire du xviie siècle [AN, K 949, n° 22 (présente des

extraits de ces comptes entre 1426 et 1675) ; KK 402 à

KK 411 ; Q1 1099*63 1 ; Q1 1099*206

A, Q1 1099*184 et Q1 1099*206

B ; Q1 1099*221, fol. 1-6 ;

BnF, Mss, Fr. 11686 ; A. Vidier, L. Le Grand et P. Dupieux, Comptes du domaine de la

ville..., p. VII-VIII ; J. Monicat, Comptes du domaine

de la ville..., p. XVI, XXVIII-XXXI, XXXVI-XXXVIII, XLIV-XLVI ;

voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 702].

Codicologie

Les

lettrines à antennes du Livre des métiers d’Étienne Boileau ne

concernent pas le censier de 1293 proprement dit [AN, KK 1337, fol. 1 r° ;

voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 786-787]. Les

lettres émanchées concernent deux manuscrits de la fin du xiiie siècle,

dont le registre de la Marchandise de l’eau [AN, KK 1337 ; voir

V. Weiss, Cens et rentes..., p. 793].

Il figure parmi les huit manuscrits parisiens de la seconde moitié du xiiie siècle

présentant des lettres filigranées [AN, KK 1337 ; voir V. Weiss, Cens et

rentes..., p. 793].

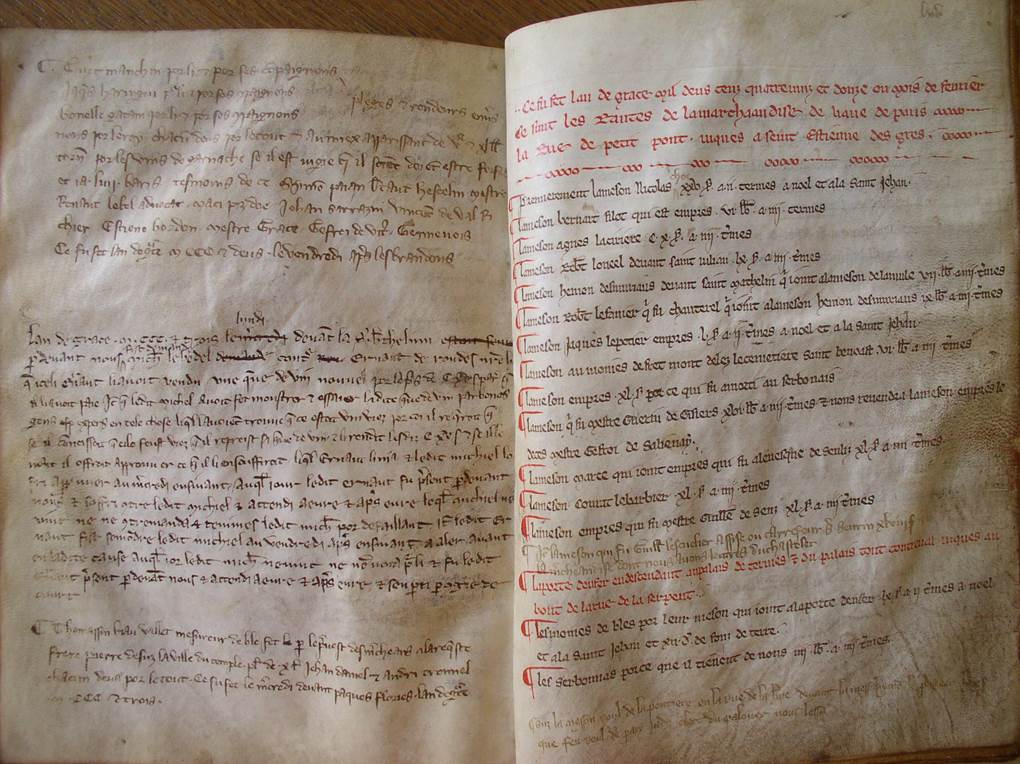

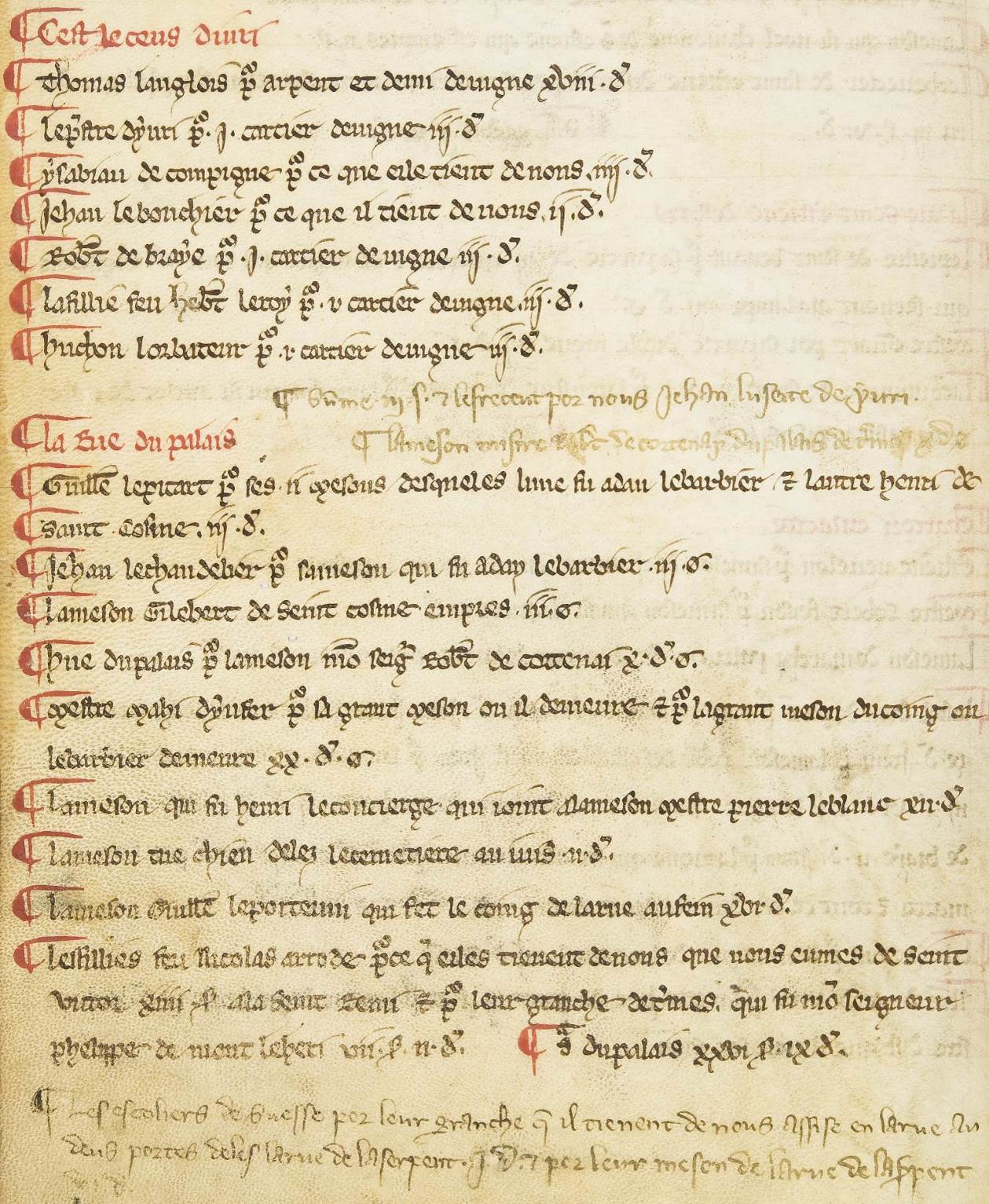

Fig. 2. AN, KK 1337. Reliure en

veau brun du censier de la Marchandise de l’eau, 1293

(© V. Weiss).

La

reliure du censier de la Marchandise de l’eau, du xviiie siècle, est

vraisemblablement en veau brun, à cinq nerfs [Voir V. Weiss, Cens et

rentes..., p. 812]

(Fig. 2).

Les

documents du xiiie siècle en français

émanent du Temple en 1252-1253 (excepté le chapitre des « emptiones » et les dates), de la Marchandise de l’eau

en 1293, de l’abbaye de Saint-Magloire vers 1294 et des religieuses de

Longchamp en 1298. Dans le cas de Saint-Magloire, on constate que le latin est

réservé aux censiers du xiiie siècle compris dans le

cartulaire, mais que le censier rédigé tout seul à la même époque est en

français, comme les documents suivants. L’essentiel du censier de la

Marchandise de l’eau est en français, le latin étant réservé toutefois à trois

chapitres : coutumes des bourgeois de Paris, cens dus par la communauté de

Saint-Benoît sur la terre aux Bourgeois, et deniers censuels dus par la

Marchandise [AN,

MM 128, fol. 49 v-52 r ; R3 244,

n° 1, n° 18 et n° 33 ; KK 1337 ; S 1193,

n° 4 ; L 1026, n° 8 ; voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 849].

Certains

noms reviennent donc sous forme latine ou française. A ce mélange du latin et

du français s’ajoute une évolution dans la désignation des personnes, par le

prénom à la fin du xiiie siècle,

l’emploi du nom se généralisant au cours du xive siècle, ce

qui tend à lever l’ambiguïté des noms de métiers caractéristique du siècle

précédent.

Les

redevances peuvent être indiquées dans le corps du texte, c’est notamment le

cas pour le censier de la Marchandise de l’eau, ce choix n’étant pas lié à la

dimension du document [AN, KK 1337, fol. 65-77 r° ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 889-890].

Les

tables sont rares. Sur 36 documents comportant des tables, 7 datent du xiiie siècle, comme le Mémorial

du Parloir et censier de la Marchandise de l’eau de 1293. Généralement placées

en début de registre, les tables médiévales sont rarement comprises dans la

foliotation d’origine : celle du censier de la Marchandise de l’eau de

1293 a été ajoutée après la rédaction. De plus, la table médiévale du livre de

la Marchandise de l’eau, intitulée « Ce sont les rebriches

des choses contenues en ce livre des mestiers, des coustumes

et des peages et autres », ne concerne pas le

censier de 1293 mais le Livre des métiers d’Étienne Boileau [AN, KK 1337,

fol. a3-a4 ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 763-764,768, 895-897].

Près

de la moitié des rubriques concernent des censiers inclus dans des

« livres » ou cartulaires, ainsi celui de la Marchandise de l’eau [Voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 928]. Les pieds de mouche rubriqués

du censier de la Marchandise de l’eau de 1293, placés devant articles et

intitulés, s’ajoutent à la rubrication de l’incipit, des divisions et des

intitulés [Voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 930].

Ces

pieds de mouche peuvent souligner les grandes divisions du registre – alphabétiques des prénoms dans

le censier de Saint-Germain-des-Prés de 1327 –, les intitulés topographiques

– les copistes de

Sainte-Geneviève ont une nette tendance à les placer ainsi –, des articles ou les sommes – souvent de manière

intermittente –. Le copiste du censier du

Temple de 1253 signale ainsi quelques intitulés de rues et les retours de

ligne. Ils sont placés devant les grosses sommes dans le compte de

Saint-Jacques-aux-Pèlerins de 1403-1404. Le censier du chapitre de Notre-Dame

de 1410 en place deux devant deux articles cancellés. Le registre des Célestins

de la fin du xve siècle a la particularité d’inscrire

des pieds de mouche en plein milieu d’article, devant les mentions ajoutées [BSG, ms. 351 ; AN, LL 39 ;

LL 442 ; LL 1071, fol. 10-21 ;

AP-HP, Hôtel-Dieu, lay. 61, l. 354, n° 1670, fol. 10 r° ; AN, KK 1337 ; S 1193,

n° 4 ; LL 75 ; Q1 1135, n° 6 et

n° 5 ; S *16266 et S *16267 ;

AP-HP, Saint-Jacques-aux-Pèlerins, l. 151,

n° 14202 et n° 14203 ; AN, LL 1102A ;

LL 435 ; AP-HP, Hôtel-Dieu, lay. 330, l. 1429 C,

n° 6372 ; AH, Quinze-Vingts,

n° 5848 ; BnF, Mss,

n. a. lat. 855 ; AP-HP, Saint-Jacques-aux-Pèlerins, l. 168, n° 14372 ; AN,

MM 128, fol. 28 v°, 43 r° ; AP-HP, Saint-Jacques-aux-Pèlerins, l. 164, n° 14333 ; AN,

S 355 (1), fol. 2 v° ; S *3832,

fol. 99 r+, 142 r° par exemple ; voir V. Weiss, Cens et

rentes..., p. 931].

Les

ajouts des mains successives sont difficiles à dater : articles entiers en

haut ou en bas de page, nouveaux censitaires suivis de la mention « a present » ou « tienent », sommes [AN, KK 1337, fol. 65 r°, 66 v°,

67 v°, 69 v°, 71 r° ; voir V. Weiss, Cens et

rentes..., p. 972, 975-976].

Topographie

et revenus

Le livre de la Marchandise de

l’eau commence par le Livre des métiers d’Étienne Boileau, copié vers

1268-1291 – à cette date, le prévôt des

marchands est Jean Arrode –, le Mémorial du Parloir aux

bourgeois, et se termine par un censier écrit au mois de février 1293. Ce

dernier commence par énoncer les rentes (art. 1 à 50), dans un ordre

topographique, les termes étant détaillés à l’intérieur des articles, se

poursuit par les cens (art. 51 à 186) et se termine par le blé que

« l’en doit » (art. 187), les biens à Charonne (art. 188 à

193), les coutumes (art. 194 à 199), les cens de

la communauté de Saint-Benoît sur la terre aux bourgeois (art. 200 à 207), les possessions tenues de la

Marchandise de l’eau par les Chartreux (art. 208 à 210), le cens pris par Nicolas Arrode sur la terre aux bourgeois (art. 211 à 228), les cens dus par la

Marchandise

(art. 229 à 239), et les biens autrefois tenus par la

Marchandise et dévolus, à la prière du roi, à la Sorbonne (art. 240 à 255) et aux frères Prêcheurs (art. 256 à 260) [AN, KK 1337, fol. 65-78 r° ;

É. Picarda,

Les Marchands de l’eau..., p. 66 ; voir V. Weiss, Cens et rentes..., p. 865].

Il

n’est pas exclu qu’à l’origine, les receveurs se soient déplacés pour indiquer

précisément les biens sur les registres et qu’ensuite la nécessité s’en soit

moins fait sentir. On trouve dans le censier de la Marchandise de l’eau, des

intitulés avec des locutions comme « tout contreval »

ou « en descendant » [AN, KK 1337,

fol. 65 r°, 65 v° ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 1006]. On retrouve ces locutions

dans les rôles de la taille.

Dans

certains manuscrits, les divisions entre cens et rentes laissent très souvent à

désirer, ces deux types de redevances étant imbriqués. Dans le censier de la

Marchandise de l’eau de 1293, organisé topographiquement à l’intérieur de ces

deux divisions, on trouve, au chapitre des rentes et dans l’intitulé de

« la porte d’Enfer en descendant au palais de Termes et du palais tout contreval juques au bout de la

rue de la Serpent », un premier article relatif à des fonds de terre dus à

la corporation [AN, KK 1337,

fol. 65 r° ; voir V. Weiss,

Cens et rentes..., p. 986].

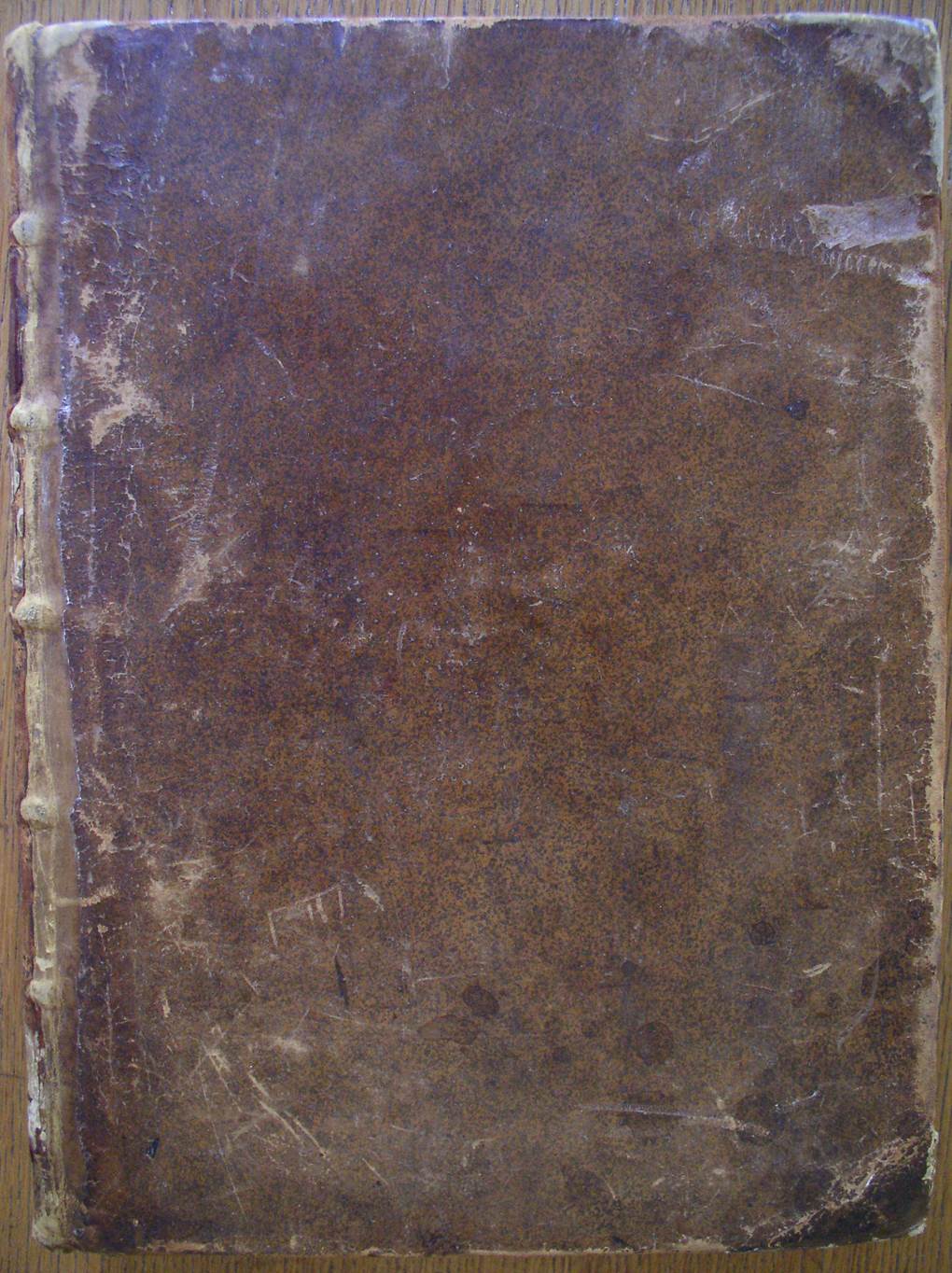

Le

censier de la Marchandise de l’eau est exclusivement parisien pour les rentes,

mais les cens concernent également Ivry et hors les murs, les « vignes des

Sablons » (art. 161) ou la « vigne des Muriaus »

(art. 169) à Notre-Dame-des-Champs (art. 161 à 171), les vignes de

Saint-Germain-des-Prés, « en Poligni »

(art. 172 à 184), Vauvert (art. 185 à 186) et Charonne (art. 188

à 193) [AN, KK 1337, fol. 69 v°, 70 v°,

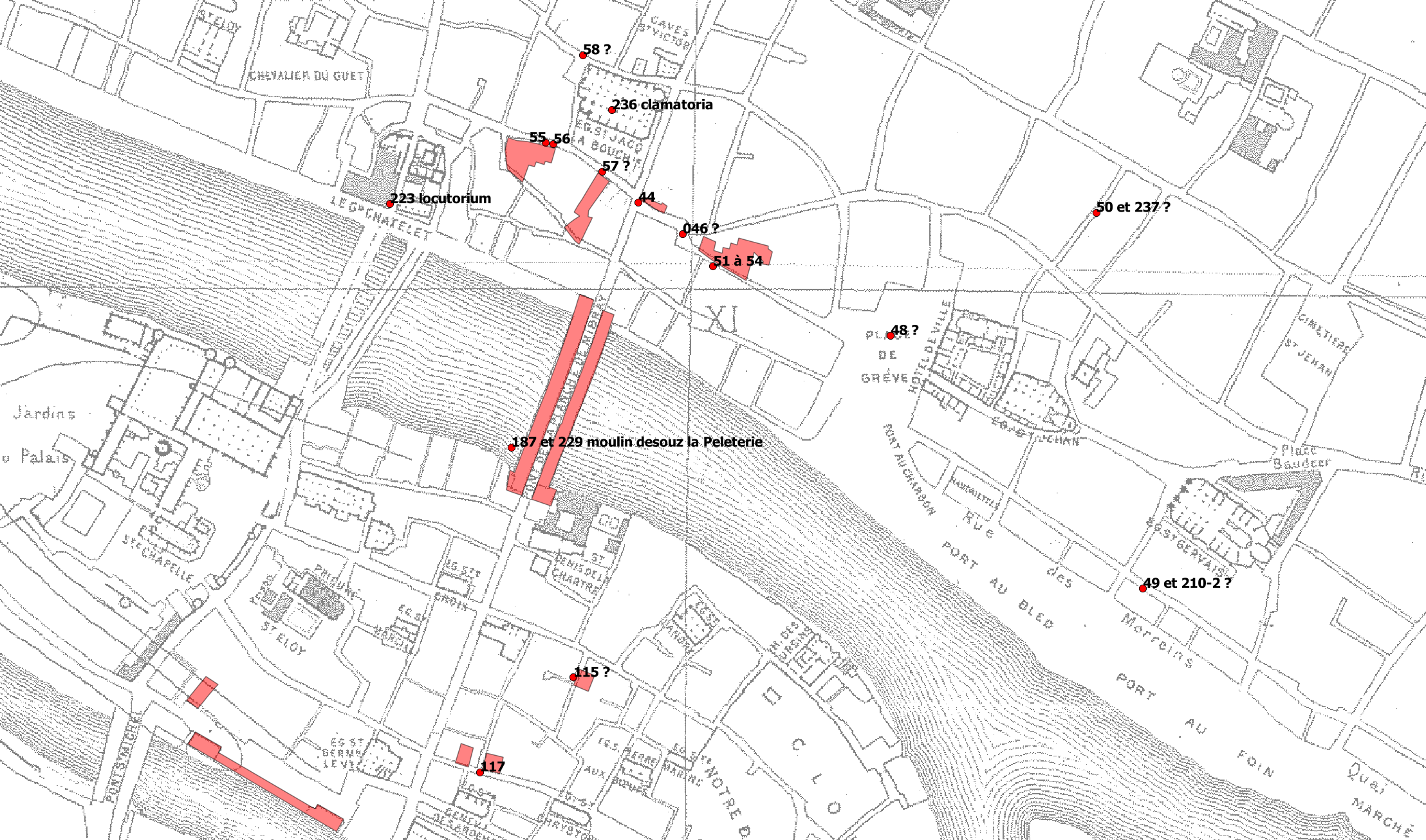

71] (Fig. 3).

Fig. 3. Cens et rentes à Paris, dans

les faubourgs (Charonne, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame-des-Champs et Lourcines) et à Ivry,

sur la carte de Cassini de 1736 (© V. Weiss).

Les plans, qui mêlent censive

de la Ville et fief du Franc Rosier, et terriers modernes de la Ville, avec un

plan par parcelle, sont de peu d’utilité pour placer la censive de la Ville,

surtout médiévale [AN,

N I Seine 5 et 44, N IV Seine 52 à 60].

On s’est donc appuyé sur la censive reconstituée dans Cens et rentes à Paris au

Moyen Âge, à partir de la

Topographie historique du Vieux Paris, œuvre fondatrice de Berty avec sa carte archéologique, des plans modernes

existants et de leur confrontation avec les documents médiévaux.

La localisation, ardue, souvent

incertaine, parfois impossible, s’est également largement appuyée sur la connaissance

des seigneuries et paroisses médiévales, la Topographie

historique du Vieux Paris pour la rive

gauche, les Comptes du domaine de la ville de Paris du xve siècle,

les Archives de l’Hôtel-Dieu éditées par Brièle

et Coyecque, le Cartulaire de la Sorbonne

publié par dom Glorieux, le Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris

publié par Guérard, le Cartulaire général de Paris

publié par Lasteyrie, mais aussi sur les

documents médiévaux, surtout contemporains, à savoir essentiellement les rôles

de la taille de 1292 à 1313 et les documents de la série S. Certains

libellés de rues ne sont utilisés que par le censier de la Marchandise de

l’eau.

Les rentes proprement dites

s’élèvent à plus de 160 £, pour une cinquantaine de maisons, dont une

plâtrière et une grange [AN, KK 1337, fol. 66 v° ;

A. Lamouroux, Rapport…,

p. 7]. Ces rentes

concernent des biens disséminés dans la capitale. Rive gauche, ils sont situés

rue du Petit Pont et rue Saint-Jacques (pour la partie située au nord de

Saint-Etienne-des-Grés), le nord de la porte d’Enfer – auj. boulevard Saint-Michel –

jusqu’à la rue Serpente,

rue du Foin – supprimée par le boulevard Saint-Germain –,

rue Erembourc de Brye – auj. rue Boutebrie –,

rue Renaut le Herpeur et Abuvroer

de Macons – parties

de la rue de la Harpe –,

rue Pierre Sarrazin jusqu’au chevet de l’église Saint-André des-Arts – rue

Hautefeuille –,

rue aus Porees – englobée

dans la Sorbonne –,

rue Sainte-Geneviève ; rive droite, Grand-Pont et rue Saint Jacques de

la Boucherie et Avennerie – supprimées

par l’ouverture de l’avenue Victoria –,

Greve – auj. place

de l’Hôtel-de-Ville –,

Mortelerie – auj. rue de l’Hôtel-de-Ville en partie –

et rue Andri Malet – supprimée

par l’ouverture de la rue de Rivoli –.

D’après Lamouroux,

les cens portent sur plus de 113 maisons, 8 granges, 2 étables,

plusieurs terres et vignes, également dispersées dans Paris [AN, KK 1337, fol. 66 v° :

11 £ 8 s. ; A. Lamouroux, Rapport…,

p. 7]. Rive

droite, ils sont situés en l’Avennerie et rue Saint

Jacques de la Boucherie – supprimées par l’ouverture de l’avenue Victoria – ;

en la Cité, rue Charrori – supprimée

par la reconstruction de l’Hôtel-Dieu – ;

rive gauche, rue Sainte-Geneviève, porte Gibart – autre

nom de la porte d’Enfer, en haut du boulevard Saint-Michel –,

rue Renaut le Herpeur – partie

de la rue de la Harpe –,

grant rue Seint

Germain des Prez et rue Saint Andriu des Arz – parties

de la rue Saint-André-des-Arts –,

rue de Petit Pont, grant rue Saint Mathelin

jusques a la porte de Nostre Dame des Chanz

– partie

de la rue Saint-Jacques entre les Mathurins et Notre-Dame-des-Champs –,

rue au Deus Portes, rue au Fein qui ot non Servaude

– supprimée

par le boulevard Saint-Germain –,

rue Erembourg de Braye – auj. rue Boutebrie –,

rue au Poitevins – rue des Poitevins

en partie – ;

dans les faubourgs, à Notre-Dame-des-Champs, Saint-Germain-des-Prés et Vauvert ;

hors de Paris, à Ivry.

Il faut y ajouter le blé dû à

la Ville par le moulin situé sur la Seine. À Charonne, les tenanciers paient

des demi-droitures et quartes de droiture pour leurs vignes, « la droiture

se composant d’un setier d’avoine, d’un demi-muid de froment et de deux

chapons » [A. Lamouroux, Rapport…,

p. 6]. Il faut aussi compter les redevances

versées par les communautés religieuses. La hanse a cédé au roi saint Louis

pour l’agrandissement de la Sorbonne, qui les tient en mainmorte, plus de

11 maisons sises au palais des Thermes [A. Lamouroux,

Rapport…, p. 7-8]. La Ville a

cédé au même roi plusieurs maisons pour l’établissement des frères Prêcheurs,

moyennant 4 £ 7 s. 6 d. de fonds de terre et 3 £ 12 s.

10 d. de croîts de cens [74 s. 12 d. de fonds de terre et 72 s.

10 d. de « croix de cens » d’après A. Lamouroux, Rapport…,

p. 8].

D’après Lamouroux,

les revenus concernent 163 maisons, 9 granges, 2 étables,

plusieurs pièces et vignes [A. Lamouroux, Rapport…,

p. 8]. Il faut déduire les revenus

dus par la Ville, « soit à cause de charges imposées par des actes

testamentaires, soit par suite de locations faites dans la censive d’autres

seigneurs, soit en vertu de contrats spéciaux tels que le rachat du droit de

criage aux filles de Nicolas Arrode et à l’Hôtel-Dieu,

héritiers de l’ancien fermier de ce droit, Simon de Poissy [A. Lamouroux,

Rapport…, p. 8]. Le criage, droit de faire

annoncer les décès, les personnes et objets perdus, la mise en vente de

certaines marchandises comme les vins, a été concédé en 1220 à la Ville par

Philippe Auguste [A. Lamouroux, Rapport…,

p. 8].

Voici le résultat de nos

calculs sous forme de tableau :

|

N° notice |

Objet |

Cens |

Censier de 1293 (en

italique si erroné) |

Rentes |

Observations |

||||||

|

|

|

£ |

s. |

d. |

ob. |

|

£ |

s. |

d. |

ob. |

|

|

1

à 50 |

Rentes à Paris |

|

2 |

7 |

|

161 £

6 s. 6 d. |

161 |

2 |

6 |

1 |

Pour le copiste de 1293, le total aurait dû être 161 £ 2 s.

6 d. ob. + 5 £. 18 s. d’additions postérieures (art. 14 et 17) + 2 s. 7 d. de fonds de terre dans les rentes

(art. 15, 37 et 47), non comptés dans les fonds de terre D’après Lamouroux, 259 £ 19 s. 6 d. de rente |

|

51

à 54 |

L’Avennerie |

1 |

3 |

1 |

15 d. ob. |

|

|

|

|

||

|

55

et 56 |

Rue St Jaques de la Boucherie |

1 |

10 |

22 d. |

|

|

|

||||

|

57 |

Roi (biens tenus du Parloir) |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

58 |

Rue aux Ecrivains |

|

|

6 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

59 |

Rue Ste Genevieve |

|

2 |

9 |

1 |

|

|

|

|

||

|

60 |

Porte Gibart |

|

|

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

62

à 69 |

La rue Renaut le Herpeur,

outre Petit Pont |

1 |

|

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

70

à 75 |

La rue Renaut le Herpeur |

|

12 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

76

à 81 |

Rue St Germain des Prés |

1 |

6 |

1 |

18 d. ob. |

|

|

|

Tournois convertis en parisis |

||

|

82

à 84 |

Rue St André des Arts |

9 |

9 s. |

|

|

|

|||||

|

85

à 91 |

Rue de Petit Pont |

2 |

11 |

1 |

35 d. ob. |

|

|

|

|||

|

92

à 97 |

Six maisons |

1 |

3 |

1 |

15 d.

ob. |

|

|

|

|||

|

98

à 111 |

Rue St Mathelin |

1 |

7 |

11 |

37 s. 11 d. |

|

|

|

Dont 7 s. 6 d. de mainmorte |

||

|

112

à 114 |

Rue St Etienne des Grés |

11 |

1 |

11 d. ob. |

|

|

|

||||

|

115

à 117 |

Cité |

|

1 |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

118 |

Hôtel-Dieu |

|

14 |

6 |

|

14 s. 6 d. |

|

|

|

|

|

|

119 |

Hôpital |

|

|

4 |

1 |

4 d. ob. |

|

|

|

|

|

|

120 |

Notre-Dame |

|

3 |

9 |

|

3 s. 9 d. |

|

|

|

|

|

|

121

à 127 |

Ivry |

3 |

3 s. |

|

|

|

|||||

|

128

à 137 |

Rue du Palais des Thermes |

1 |

6 |

9 |

|

|

|

|

+ 10 d. ob. d’additions

postérieures (art. 128) |

||

|

138

à 151 |

Rue du Foin |

1 |

18 |

6 |

38 s. 6 d. |

|

|

|

+ 7 d. d’additions pour la rue aus

Deux Portes (art. 138 ou 61) |

||

|

152

à 158 |

Rue Erembourc de Braye |

1 |

4 |

1 |

16 d. ob. |

|

|

|

|||

|

159

et 160 |

Rue des Poitevins |

2 |

3 |

27 d. |

|

|

|

||||

|

161

à 171 |

Notre-Dame des Champs |

14 |

1 |

14 s. 6 d. |

|

|

|

Non compté 15 d. perdus |

|||

|

172

à 184 |

Vignes de St Germain des Prés |

5 |

8 |

1 |

5 s. 8 d. ob. |

|

|

|

|||

|

185

et 186 |

Vauvert |

2 |

2 |

1 |

2 s. 2 d. ob. |

|

|

|

|||

|

Total 51 à 186 |

9 |

18 |

9 |

11 £ 8 s. |

|

|

|

Pour le copiste de 1293, le total aurait dû être 11 £ 8 s.

2 d. sans les deniers perdus, 11 £ 9 s. 5 d. en comptant

les 15 d. perdus, 11 £ 9 s. 7 d. ob.

en comptant seulement les 17 d. ob

d’additions, ou 11 £ 10 s. 10 d. ob.

en comptant les 15 d. perdus et les 17 d. ob

d’additions. D’après nos comptes, nous arrivons à 9 £ 18 s. 9 d.

sans les deniers perdus, 11 £ en comptant les 15 d. perdus,

11 £ 17 d. ob. en comptant les 17 d.

ob. d’additions D’après Lamouroux, 17 £ 14 s. 6 d. ob. de cens |

|||

|

187 |

Blé |

6 setiers |

|

|

|

||||||

|

188

à 193 |

Charonne |

2 droitures |

|

|

|

Soit 2 setiers d’avoine, mine de

froment et 4 chapons |

|||||

|

194

à 199 |

Coutumes |

|

|

|

3 |

6 |

|

Chantelage, tonlieu et forage |

|||

|

200

à 207 |

St-Benoît |

|

|

|

|

1 |

2 |

6 |

|

||

|

208

à 210 |

Chartreuse |

|

|

|

2 |

10 |

|

|

|||

|

211

à 228 |

Pennevere (Arrode) |

7 |

2 |

|

3 |

|

|

|

|||

|

240

à 255 |

Sorbonne |

|

|

|

|

|

20 |

14 |

6 |

1 |

D’après Lamouroux, la Sorbonne doit 4 £ 6 d. |

|

256

à 260 |

Frères Prêcheurs |

4 |

7 |

6 |

|

3 |

12 |

10 |

|

||

|

Total 1 à 228 et 240 à 260 |

|

13 |

18 |

|

|

|

192 |

5 |

9 |

|

En incluant les 2 s. 7 d. de fonds de terre portés dans

les rentes (art. 15, 37 et 47) et non comptés dans les fonds de terre D’après Lamouroux, les revenus s’élèvent à 289 £ 2 s.

3 d. ob. |

|

229

à 239 |

Dû par la Marchandise |

|

|

1 d. t. |

|

|

7 |

4 |

8 |

|

Non compté 15 s. annulés D’après Lamouroux, les revenus dus par la Ville s’élèvent à

7 £ 19 s. 9 d. |

|

TOTAL |

|

13 |

17 |

11 |

|

|

185 |

1 |

1 |

|

Non compris les additions postérieures : 5 £. 18 s.

(art. 14 et 17) + 17 d. ob.

(art. 128 et 138), soit un total de 5 £ 19 s. 5 d. ob. D’après Lamouroux, le revenu total est de

280 £ environ |

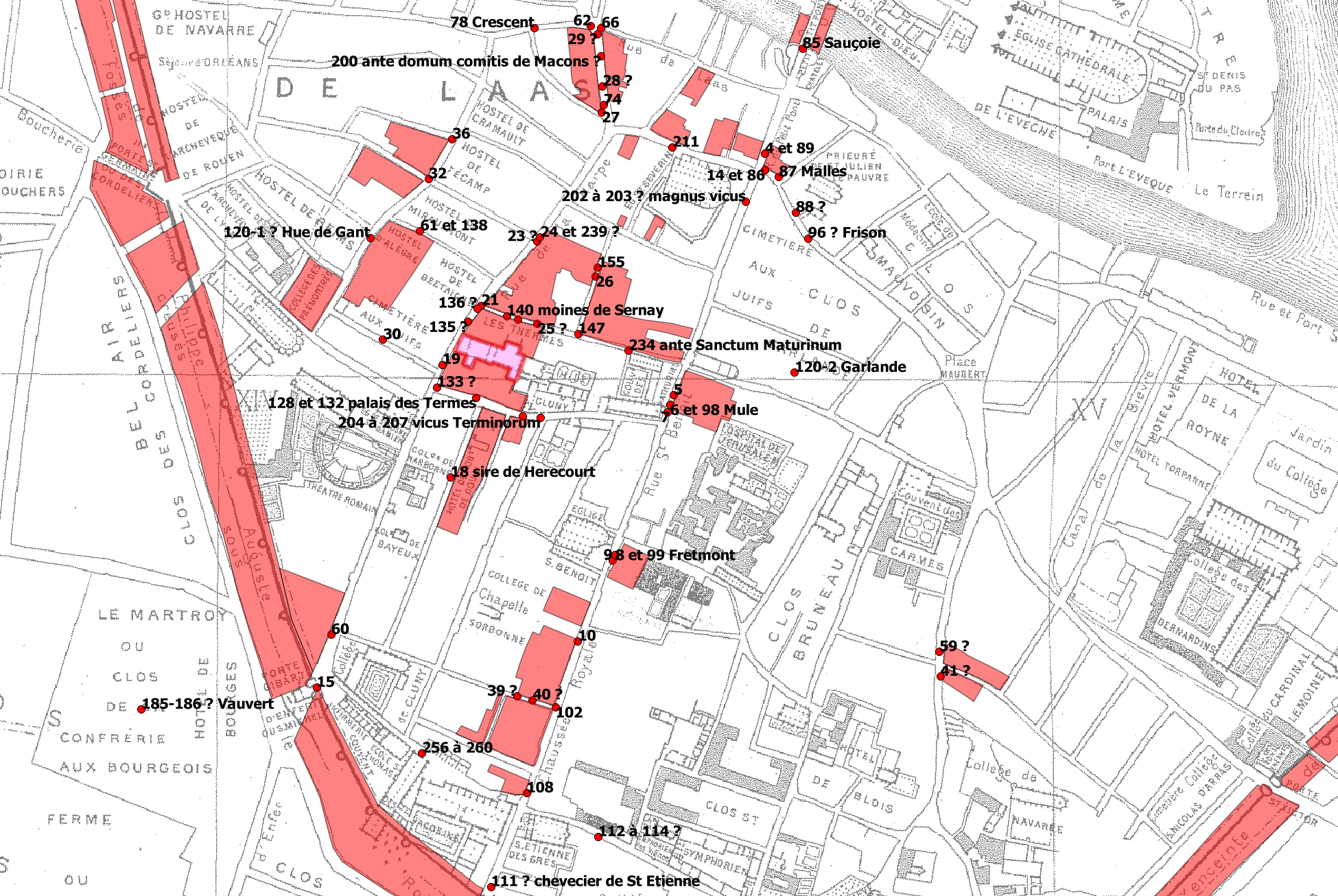

Pour la rive droite, les ouvrages

de l’abbé Villain et de Meurgey sur Saint-Jacques-de-la-Boucherie ont aidé à

localiser la maison des criages ou « clamatoria »

(art. 236) ; on a longuement évoqué le fameux Parloir aux bourgeois

(art. 233) (Fig. 4).

Fig. 4. Cens et rentes dans l’île de

la Cité et rive droite en 1293, sur la censive de la Ville et le plan de Berty (© V. Weiss).

Fig. 5. Cens et rentes rive gauche en

1293, sur la censive de la Ville et le plan de Berty

(© V. Weiss).

Pour la rive gauche, il convient de

relever, rue Saint Jacques, l’enseigne, bien connue, de la Mule (art. 6

et 98), la maison des moines de Froidmont (art. 8 et 99) (Fig. 6),

la future maison de la Longue Allée (art. 10) ou, l’ancienne maison de

l’évêque de Senlis (art. 11) ; « en descendant de la porte

d’Enfer au palais des Thermes », l’hôtel de Bourgmoyen

(art. 15) et l’hôtel d’Harcourt (art. 18) ; le collège de Suède,

rue des Deux Portes (art. 61 et 138) ; la Saussaye, rue de

Petit Pont (art. 85) ; la maison de l’archiprêtre de

Saint-Séverin (art. 97) ; celle du chevecier de

Saint-Étienne-des-Grés (art. 111) ; la terre de Garlande

(art. 120) ; rue du Palais, la maison de Robert de Courtenay

(art. 128) et la maison d’Henri le Concierge (art. 134) (Fig. 7),

pour le palais des Thermes ; le cimetière des Juifs (art. 135) ;

la propriété des moines des Vaux de Cernay, rue au Foin (art. 140) ;

parmi les cens dus par la communauté de Saint-Benoît sur la terre des

Bourgeois, la maison du comte de Mâcon (art. 200) ; les moines de

Saint-Denis, le collège de de Cluny, la voûte Saint-Quentin et le réfectoire

des Prêcheurs (art. 256).

Peu d’enseignes sont citées.

Fig. 5. AN,

KK 1337, fol. 68 v°. Hôtel de Froidmont, rue Saint Jacques,

février 1293 (n. st.) (© V. Weiss).

Fig. 7. AN,

KK 1337, fol. 69 v°. Hôtel de Cluny : don de Philippe

Auguste à Henri le concierge de son Palais des Termes, avant 1293 (© Archives nationales).

Un chapitre est consacré au blé

perçu sur un moulin sur la Seine (art. 187) ; un autre, aux autres

droits perçus par la Ville (art. 194 à 207) : coutumes, chantelage,

droit spécifiquement parisien qui est perçu sur les transactions de tonneaux de

vin, tonlieu et forage, droit perçu sur les taverniers et débitants de vin au

détail.

Enfin, la communauté de

Saint-Benoît (art. 200 à 207), les Chartreux (art. 208 à 210), les

filles Arrode (art. 211 à 228) et les frères

Prêcheurs (art. 256 à 260) paient des redevances à la Ville pour des

propriétés situées sur la terre de la Ville, tandis que la Sorbonne tient en maimorte les acquisitions faites par le roi « en la

terre au Bourjois » (art. 240 à 255).

Les cens dus par la Ville dans les

autres seigneuries parisiennes sont également énumérés (art. 229 à 239) et

concernent en particulier les propriétés de la rive droite déjà relevées, à

savoir le Parloir aux bourgeois (art. 233) et la maison des criages

(art. 236).

Fig. 8. AN, KK 1337, fol. 55 v°. Autorisation,

donnée par le Parloir à messire

Raoul d’Harcourt,

de faire venir par eau 12 000 ardoises pour

couvrir sa maison, 5 août 1305

(n. st.) (© V. Weiss).

La lecture de l’ensemble du

registre publié par Le Roux de Lincy a permis, grâce

aux productions de témoins, sentences de succession, assignations,

adjudications ou autres actes concernant les biens, de reconstituer des liens

de parenté comme ceux de Michel Belone (art. 49

et 210) qui réclame et obtient, avec son demi-frère Pierre, la succession de

leur mère Marie, remariée à « Robert Beloue »,

pour compenser l’absence de succession de leur père, leur demi-sœur ayant été

mariée du vivant de ses parents (Robert et Marie) ; « Jaques Moriau » (art. 52 et 54), en l’Avennerie, assigné à comparaître en 1297 devant le

Parloir pour infraction aux privilèges de la Marchandise de l’eau et, après

confiscation de vins de Bourgogne descendus à Rouen, définitivement expulsé de

la hanse en 1298 ; en Charrori, sur l’île

de la Cité, Etienne Nevelon (art. 115), dont la

femme Alès est veuve d’un autre orfèvre, Andri de Douay ; Guillaume L’Escuelier

(art. 14 et 134), dont la veuve Jeanne essaie vainement en 1297 de déshériter

les deux filles, un descendant de la même famille se voyant régulièrement

confisquer sa marchandise de bûches ; celle de maître Pierre Leblanc

(art. 20 et 134), chanoine d’Amiens, dont le successeur en 1299, Jean Le

Blanc, clerc, voit ses biens contestés en 1300 par le Parloir ; Raoul Briesche (art. 23, 24 et 223), décédé en 1299, dont la

maison appartient successivement à la veuve Perrenelle,

veuve de Robert de Saint-Denis, puis à Roger de Bagneux ; Philippe de

Vitry (art. 26 et 152), dont l’héritier est mentionné en 1298 et 1301 rue Erembourg de Brye ;

Garnier de Saint-Cloud (art. 47), qui intervient en 1297 en faveur d’un

jaugeur de vin ; Ansiau d’Argenteuil

(art. 224), qui est attesté comme bourgeois de Paris en 1296. On y relève également

les travaux réalisés dans le domaine de la Ville, par exemple les milliers

d’ardoises devant servir à la couverture de l’hôtel d’Harcourt en 1305

(art. 18) (Fig. 8) ; ou ceux,

à savoir construire « une

chambre aisiees » et « estouper

un huis qui est en ladite meson par derrieres »,

que s’engage à réaliser en 1299 « Gilebert Le Poulalier »,

propriétaire d’une maison en l’Avennerie, pour

son locataire ; l’historique de la maison « de la Serpent » rue

Sainte-Geneviève (art. 59) ; ou l’adjudication, en 1312, de la

coutume du blé à Jean Le Cervoisier (fol. 67 r°) et du chantelage à Henri

« Le Marcheant » (fol. 74 r°).

Principes

d’édition

L’édition

se présente sous la forme d’un tableau de 6 colonnes :

– la

première, pour les mentions marginales (en gras) ;

– la

deuxième, réservée à la numérotation des articles (cette numérotation, en

violet si restituée, exclut donc les titres de parties ou de chapitres et les

intitulés de rues ou de sommes) ;

– la troisième, pour

le texte ;

– les

quatrième, cinquième et sixième colonnes, pour les redevances indiquées en

chiffres arabes, respectivement pour les livres, sous et deniers, ces derniers

parfois accompagnés d’une obole, les sommes étant portées en gras.

Ont

été systématiquement notées les mentions marginales (en gras, en l’occurrence

ici les numéros du plan), les ajouts (en italique, avec autant d’astérisques

que de mains successives), interlinéaires (en italique) ou marginaux (en

italique et en gras), et les caractères ou mots biffés (entre accolades). Les

changements de feuillets sont portés en orange entre deux barres obliques. Les

anomalies sont indiquées par des sic pour, les omissions par la mention

« espace laissé en blanc ».

Les

notes des précédentes éditions (Le Roux de Lincy et Lamouroux) sont en rouge foncé

entre crochets ; les notes

d’édition ou d’identification de la

présente édition sont en bleu pastel entre

crochets.